圖片來源:canva 圖庫

從古到今,人都在用自己的經驗組成「人生哲學」。那些活得穩定又自在的人,其實靠的不是幸運,而是他們有自己的原則。如果你現在覺得生活快要崩解,很可能是因為缺少了屬於自己的「信念」。

我們是否都活在一種「道理焦慮」中?

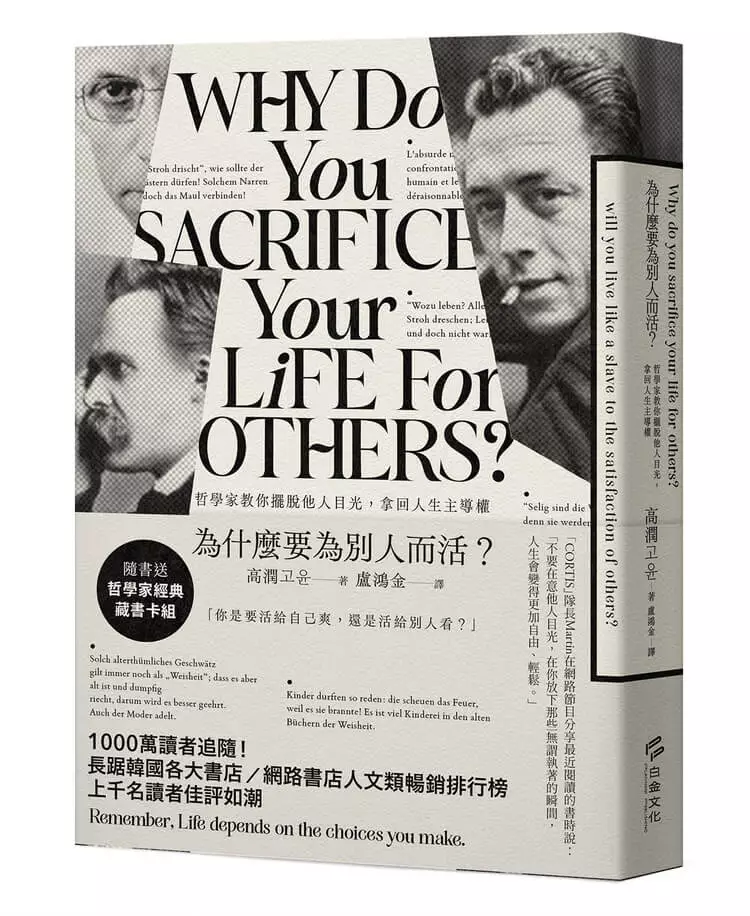

社群媒體、成功人士、甚至書籍,都在告訴我們「應該」如何活。我們渴望的,有時不是更多的「道理」,而是一種「共鳴」。帶著尋求解方的心情,我翻開了成功學專家高潤的《為什麼要為別人而活》,期待它能教我「拿回人生主導權」。但我沒想到,這本書「教」我的方式,是透過一場激烈的「抵抗」。

▌當「指引」變成「批判」

作者在書中提到:「有多少人誤將『知識的挪用』當作真正的『認知』?一位看完電影的朋友隨口說著『好有趣』、『真搞笑』,卻忙不迭地翻看別人整理好解說的 YouTube 影片。資訊如洪水般傾瀉而下,我們卻只顧接收,甚至連梳理資訊的工作都委外出去(多麼便利啊!同時又是多麼懶惰!) 」

這段文字讓我停下了。

我就是那個看完電視劇、電影會找解說的人。我前陣子看完一部關於 F1 的電影,因為對 F1 的世界感到陌生,我不只看了很多影評,還看了大量介紹 F1 的解說影片。透過這部電影與後續的解說影片,反而引起我對 F1 濃烈的興趣,現在每到週末便會主動打開 F1 行事曆,確認是否有直播比賽可以觀看。

作者的批判是否過於武斷?如果「解說」是探索未知的「起點」,而非思考的「終點」,這難道不也是一種主動學習的實踐嗎?這個小小的摩擦,讓我開始警覺:作者的「道理」,似乎帶著一種不容置疑的高姿態。

▌誰有權定義他人的「苟活」?

整本書中,我閱讀時最不適的地方,在於作者對於「活出自我」有著近乎強迫症般的執著。

他在書中提到「生活與存在之間最根本的區別,取決於是遵循社會既定標準苟活,還是展現自我意志與主體性真實地活著。一如前述,一切取決於自我的選擇。別將人生交付給他人的言語與意見,淪為徒具形式的『存在』;即便會碰撞受傷,也該親自握緊人生方向盤熾熱的活著,不要再為他人目光虛擲生命。」

二十多歲時的我,總一副高人一等的姿態去批判別人的生活,覺得他人應該要像我一樣:追求進步、力爭上游,不應該追求穩定當個公務人員,而出國擴展視野才是「正確」的人生。

活到三十過半的歲數,漸漸明白,每個人有各自舒服的生活方式,自己覺得開心、舒服最重要。即使選擇為他人目光活著,或許這就是他覺得相對最好的方式。我漸漸懂得尊重每個人的選擇,是真心的「尊重」,不帶「批判、評論」。

或許為了符合書本的主題,作者用很強烈的字眼來說遵循社會既定標準的人就是「苟活」。「拿回人生主導權」的真義,是否也包含「尊重」他人選擇的主導權——即使那選擇是「遵循社會標準」?當作者用「苟活」來批判他人的選擇時,他自己是否也成了那個我們需要擺脫的、最嚴厲的「他人目光」?

▌我如何「失敗」地拿回主導權

書中作者也對於工作提出了觀點:「應該停止抱怨,自己去努力消除不滿。不要把最好的選擇變成最糟糕的結果。即使換了工作,如果態度不變,同樣的問題仍會重複,最終只會陷入無盡的負面情緒中,什麼問題都解決不了。這對我們整個人生來說也是如此。記住,追求解決問題的態度能夠將你從陰影中解脫出來。每天努力進步,那怕只有百分之一,雖然看起來是一個很小的數字,但就像複利一樣,最終會讓你變得非常強大。」

我部分認可作者的話。要從每次的經歷中去學習,讓自己可以更迎刃有餘。但我不認可「不要把最好的選擇變成最糟糕的結果」。

我的人生經驗,提供了另一個版本。

今年我曾經維持短暫 3 個月的復工,求職時這份工作是我最好的選擇,加入後卻是作者筆下「最糟糕的結果」。但我沒有覺得很糟糕,我只覺得這份工作並不適合我。有了這份經歷,讓我更加了解自己的需求,也越來越欣賞自己。我甚至做了一個過去絕對做不到的「創舉」——允許自己三個月就離職。

按照作者的標準,我把「最好的選擇」變成了「最糟的結果」。但我卻為自己鼓掌。這不是失敗,而是我真正「認識自己」、「允許自己」的勝利。

作者在結尾強調「每天努力進步」才能變得強大。但這份「對進步的執著」,是否也是另一種「他人目光」的框架?如同 Podcast 頻道《台灣通勤第一品牌》的主持人所言,有時坦蕩地承認「我沒有進步的慾望,覺得現在就很好」,反而更需要勇氣,也更是一種極致的「做自己」。

▌一本用來「辯論」的工具書

諷刺的是,在我「抵抗」了整本書後,卻在書中找到了共鳴——成功是「理解我是誰」。

而我發現,「理解我是誰」的最佳途徑,正是來自於這場「抵抗」。透過反駁作者,我才更清晰地看見了自己相信的價值。

這不是一本給你溫暖陪伴的書。如果你想找一本完美的「辯論對手」,一個強迫你啟動獨立思考的「刺激物」,這本書或許正是你需要的。它真正的價值,不在於你同意它多少,而在於它激發了你多少「為自己而活」的思考。

.webp)