圖片來源:維基百科

《從孩子出發的大人練習課》希望進入台灣兒少不同處境,重新梳理兒少的表意與參與權的實踐。唯有當大人願意真正理解這項權利的精神,並且從態度到制度,逐步改變,我們才有機會打造一個讓孩子可以安心說話、自在被聽見的社會。

很多學校聽到「讓學生參與決策」這句話,第一個反應可能是:「不行啦,學生只想要自由自在,這怎麼行?」這種想法,讓學校對學生的意見不太願意採納,覺得學生只是在爭取「過爽一點」,而不是在認真討論校規。

依照過去營隊與學生互動的經驗,如果你問現在的學生:「學校最該討論的議題是什麼?」,答案幾乎一定會有「開放外食」跟「校園手機管理」這兩道經典考題。

就「開放外食」而言,隨著外送平台蓬勃發展,比起校內的合作社、福利社,學生想要有更多選擇,隨之而來的,對於食品衛生,還有取餐時段的餐點擺放、外送員交通規劃等問題,都是校方擔憂的地方。而就「校園手機管理」的議題,到底要不要由學校強制保管手機,學生在下課、午休期間能否使用,若被抓到違規使用會有什麼罰則, 這些都是學生和師長之間最常有歧見的話題。

▌表面遵守,心中卻未必認同

從心理學的觀點,一個規範若是由學校單方面制定,學生雖然表面上會遵守,但心中未必對於這個規定表示認同,部分學生可能會想方設法鑽規定漏洞,或是只要沒有師長取締就不想遵守。相較之下,如果這個規定是由學生參與其中,實質納入學生的需求、想法所訂出來的規定,學生更能理解規定訂定的脈絡,往往也會更願意遵守。

其實,讓學生一起參與決策,不只是「讓學生開心」而已,這對學校來說也是一種風險管理。

有時候,學校單方面決定的規則,會在落實時引發學生的強烈反彈,甚至出現抗爭。但如果在制定規則的階段,就先讓學生一起討論,從學生的角度預見可能的問題,那麼這些規則不只更貼近學生需求,也能提升政策的可行性。

換句話說,讓學生參與決策,不會只是老師單方讓步, 而是找到雙贏的解決方案。

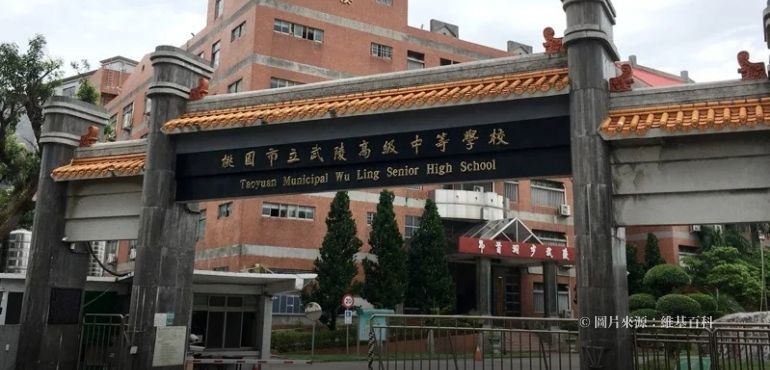

▌武陵高中的「外食大作戰」

在桃園武陵高中,每屆的班聯會幾乎都會挑戰同一個難關─開放外食!但這道關卡可不是那麼容易突破,過去校方對於學生的提案總是充滿顧慮,提出許多理由拒絕。然而,2021 年的班聯會決定來點不一樣的,他們不只是提案,而是搭配一連串的活動,讓開放外食這件事變得「有理有據」!

班聯會不僅發起「學生問卷、模擬公投」來調查學生對於開放外食的意見,也舉辦「武陵美食地圖」票選活動, 讓學生票選校園及周邊自己喜歡吃、討厭吃的店家,最後結果全校同學最討厭吃的店家就是「學校合作社」,也顯示校方無法滿足學生飲食需求,希望能有更多元的選擇。

在班聯會發起的模擬公投中, 1189 位投票的同學中,同意開放有 1105 位,總計超過九成的同學支持,多數同學的壓力也成為校方態度轉變的一大原因。但班聯會的同學們知道,單靠「我們想要!」是不夠的,還得提出讓學校安心的對策。

於是,他們開始針對學校過去拒絕外食的五大疑慮,一一提出解決方案:包含食安、環保、外送車輛交通、合作社經營、食品營養等,實際擬定各項配套措施,提出完整草案來與學校討論,也讓學校看到學生做足充分準備、想要改變的誠意。

經過努力與討論,在校務會議上,這項提案終於獲得通過!學生不只是參與,更真正改變了校規,這成為一個師生共同努力、讓學生聲音被聽見的成功案例。

▌換位思考,共創師生雙贏

除了外食權,學生還有許多想要發聲的議題。舉凡服儀開放、課程安排等,站在學校立場往往會思考開放後所需承擔的風險,比如開放穿便服,可能學校會擔心無法辨別學生身分所帶來的校園安全風險;如果開放更多選修課,老師的資源夠不夠?學生真的會好好選課嗎?這往往讓學校憂心忡忡,進而預先否定學生的種種提案。

然而,任何制度的改變都難免有風險,但因為風險而選擇全面禁止或加強管制,那麼世界也就不會進步了。以筆者過去就讀的建國中學,是全台極少數中午可以離開學校、外出用餐的高中,難道學校不會擔心,如果學生中午用餐出了意外,學校需要承擔什麼責任嗎?

這個開放學生外出用餐的決策,可以回溯到 2009 年時任的建中校長蔡炳坤,他在接受媒體訪問時提到,「我做這些事情,基本想法是相信學生,給學生有自由思考空間,而不是一直關在學校裡面;高中階段是培養學生自主管理能力、從他律到自律的黃金期。學校不可能一直『管』下去,上了大學之後根本沒人管你了,所以很多學生到了大學就迷失,就是錯失高中時自主管理養成的機會,常有家長說『孩子長大就會』,但關鍵時期若沒培養好,以後就真的不會。」

這句話點出了重點─風險存在,但與其禁止,不如學習如何管理,讓學生在安全的範圍內獲得自由與成長的機會。

很多時候,學校習慣用「擔心風險」來拒絕學生提案,但如果讓學生一起來思考、設計配套措施,事情或許會有不同的結果。

與其單方面說「不行」,不如問:「這件事怎麼做,才能降低風險?」

合理的換位思考,或許能讓校務更加圓滿。例如,開放外食時,學生可以自己設計取餐動線,讓外送員不會影響校園秩序;如果要開放穿便服,學生可以討論哪些服裝標準能兼顧自由與校園安全。當學生有參與決策的機會,他們不但更理解規則,也更願意遵守,這比硬性的「說了就算」來得更有說服力。

從許多實際的例子可以看到,在制度鬆綁後,學生不會失控、不會因此而更難管理,給學生更多的對等、尊重,更能培養學生公共參與的意識。

學校不只是考試,也是學習參與的地方。距離真正尊重學生表意權的校園,我們還有很長的路要走。學生的目標不該只是考試與升學,更重要的是學習如何成為社會的一分子,如何為自己的權益發聲,如何參與公共討論。

這不只是老師的責任,家長、學校主管,甚至整個社會的觀念也都應與時俱進,才有可能撼動僵固的教育現場,讓教育不只是「教會你讀書」,而是「教會你成為一個有想法、有行動力的公民」,進而達到兒童權利公約第 1 號一般性意見書所說「兒童不會因為走進了學校大門就失去了人權。」

那麼你或你孩子的學校,有讓學生參與決策的機會嗎?還是每個提案都被「風險」擋下來了呢?你認為傳統的觀念有在慢慢改變了嗎?

.webp)

.webp)