圖片來源:ChatGPT

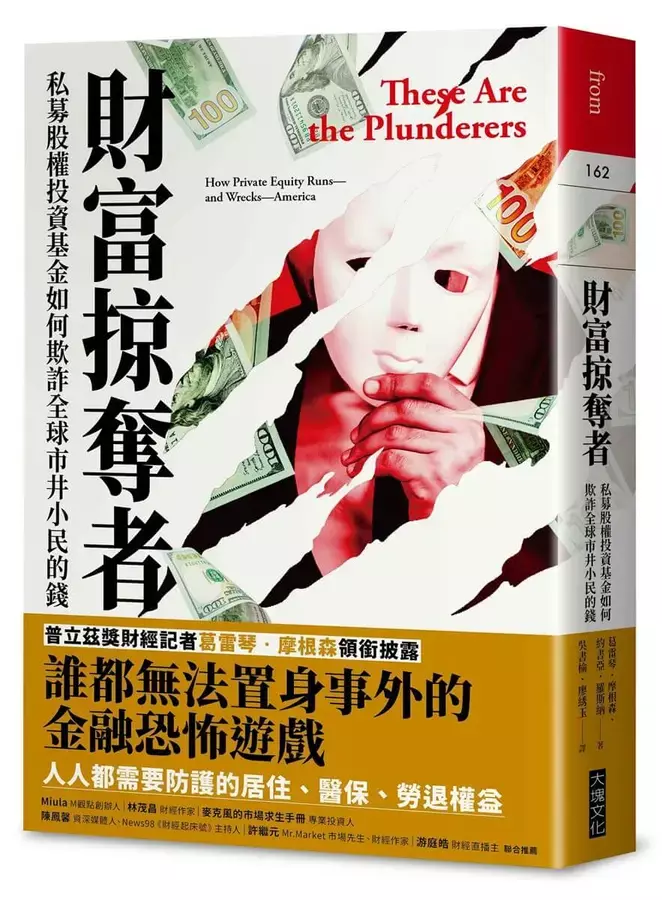

底層民眾和中小企業的資產正被掠奪!《財富掠奪者》揭密私募股權產業,如何富了自己,窮了全世界

在全球資本市場的金碧輝煌背後,其實隱藏著一場冷血而高明的財富洗劫?

這本《財富掠奪者》(These Are the Plunderers)是由普立茲獎得主葛雷琴・摩根森(Gretchen Morgenson)與金融分析師約書亞・羅斯納(Joshua Rosner)共同撰寫,兩人化身「金融偵探」,追蹤私募股權(Private Equity, PE)產業如何在過去三十年間,從醫院到療養院、從玩具反斗城到新秀麗行李箱,將企業榨乾、讓勞工失業,最終將整個社會的財富轉移到少數金融巨頭手中,對於私募基金感興趣的朋友應該對於這本書籍會有滿滿的收穫。

一、服用了「類固醇的資本主義」

書中對私募股權的描述可謂入木三分,這是一種「服用了類固醇的資本主義」。

作者揭露,這些掌控數兆美元資金的金融集團,並非藉由創造價值來致富,而是透過債務槓桿、財務重組與資產剝離,來掠奪被收購企業的資金與資產。他們以「企業重整」之名,實際上卻是在榨取最後一滴血。被收購的公司背上巨額債務、裁員、縮減福利,最終陷入破產。根據書中調查,私募股權收購的公司,其破產機率是一般企業的十倍以上。

這樣的現象並非個案,而是一整套制度化的掠奪機制。書中揭示的主角——凱雷、KKR、黑石、阿波羅等巨頭,早已成為全球資本市場的新「權力中心」。他們左右政治、影響立法,甚至入主關係國家命脈的產業,如醫療、基礎建設與保險。

二、從搖籃到墳墓的財富轉移

我認為《財富掠奪者》最震撼的部分,在於它揭露了這些操作如何滲透到你我生活的每一個角落。

當私募基金買下醫院與療養院,醫療品質下降、費用上升,甚至連病患死亡率都提高;當他們買下保險公司,理賠金縮水、退休金蒸發;當他們掌控電廠與煉鋁廠,能源帳單節節上升。

作者警告:「只要沾上私募股權,人生就會暗淡無光。」

這些故事並非虛構,而是真實案例的紀錄。玩具反斗城在被私募收購後,因債務壓力最終倒閉,數萬名員工失業;美國許多療養院在收購後削減人力,導致醫療事故頻傳。這些「掠奪」不僅是財務上的,更是對社會信任與制度根基的侵蝕。

三、被神化的報酬率背後,是誰在付代價?

我相信大多數人對私募股權的印象,是高報酬、高效率的資金運用者。然而作者提醒,這種亮眼的投資報酬率,往往是建立在別人的犧牲上。

私募基金依賴高槓桿操作,將債務轉嫁給被收購企業,再透過管理費、顧問費與分紅抽取巨額利益。這不是創造價值,而是轉移價值;不是促進經濟,而是抽乾經濟。正如書中所寫:「他們不是創造財富,而是掠奪財富。」

這樣的資本模式,讓社會的風險越來越集中於底層,而財富則持續流向頂端。

四、記者的良知與制度的呼喚

《財富掠奪者》之所以震撼人心,不僅因其揭露了財務遊戲的黑暗,更因它展現了「第四權」的力量。摩根森與羅斯納以調查記者的敏銳筆觸,追查金流、點名巨頭,讓這些躲在數據與基金結構背後的掠奪行為無所遁形。

本書的敘事節奏緊湊,像是一部金融驚悚小說。從萊昂・布萊克(Leon Black)的收購帝國,到蘇世民(Stephen Schwarzman)的權力網絡,讀者將看到一張以權力、債務與貪婪交織的金融蜘蛛網。

五、當資本失控,誰來止血?

書末,作者提出了最重要的問題:「誰來止血?」

在這個被槓桿與債務推向極限的資本主義時代,私募股權的擴張已非單純的投資現象,而是一種結構性的財富轉移。從企業主到勞工,從納稅人到退休族群,沒有人能真正置身事外。或許這本書不是單純的批判,而是一記警鐘。它提醒我們,金融創新若失去道德約束,最終將演變成制度性的掠奪。

經過深度閱讀,我認為《財富掠奪者》是一本結合調查報導與金融批判的傑作。它讓我們看見,華爾街的繁榮並非來自創造,而是來自壓榨;那條「從債務到豪宅」的致富之路,鋪滿的其實是無數企業與家庭的殘骸。

這是一部每一位關心資本市場、企業倫理與社會公平的人都應該閱讀的作品。因為唯有理解掠奪的結構,才有可能阻止下一場財富浩劫的發生。

.webp)