圖片來源:canva 圖庫

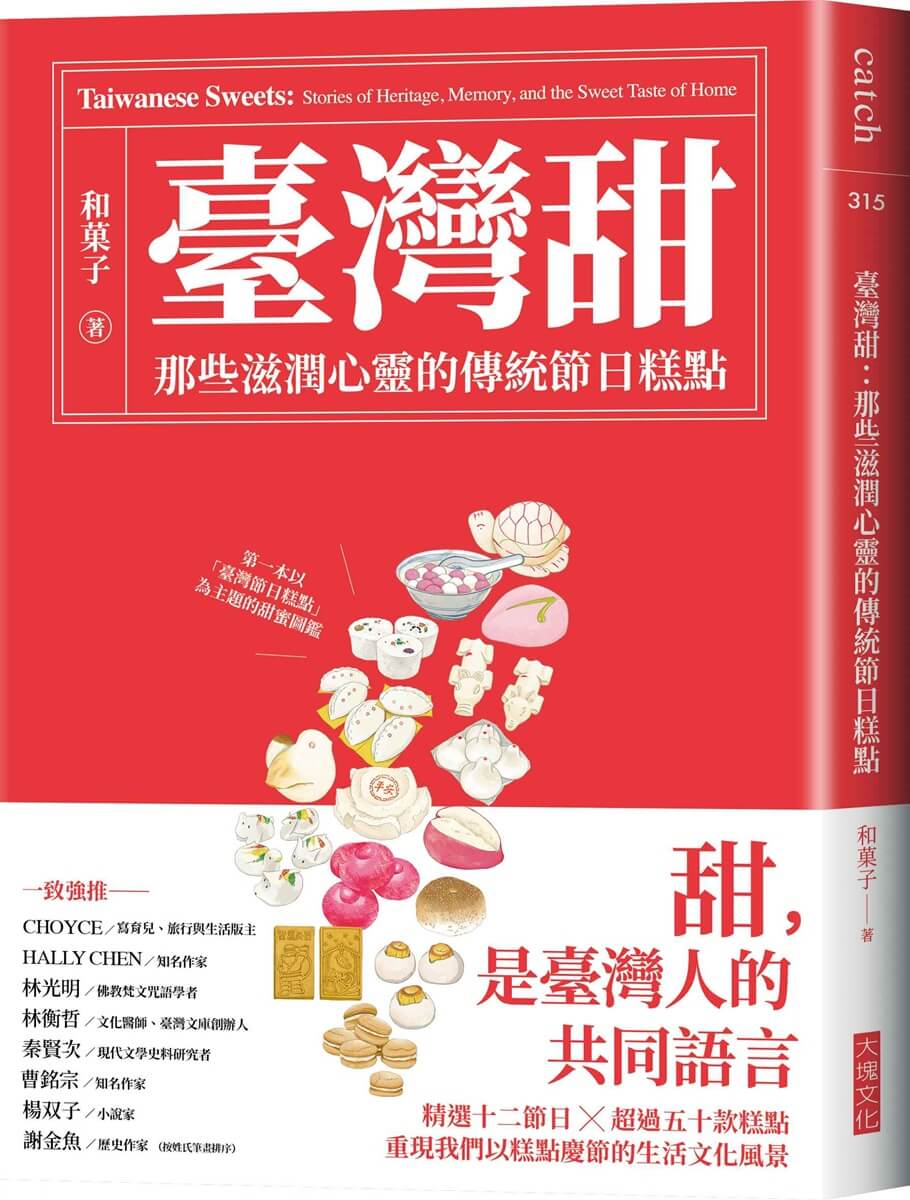

甜,是臺灣人的共同語言。每個節日都有它的味道,而臺灣人的節慶記憶裡,總少不了一道糕點。《臺灣甜》重現我們以糕點慶節的生活文化風景

聖誕節,是歲末寒意最溫暖的盼望。

當聖誕樹上的燈飾亮起第一道光芒,全世界就瀰漫起團圓與分享的氣息。這個源自於西方的節慶,讓臺灣在冬季裡,特別獻出了獨一無二的聖誕節甜點—聖誕糕。與一般熟知的聖誕蛋糕不同,這是一種只能在臺灣聖誕節才吃得到的糕點,全世界僅有臺灣才有,舉世無雙。

聖誕糕是「聖誕節」加「糕仔」的簡稱,以糕仔為原型的聖誕糕,主要以糯米粉加糖混合後炊蒸而成,口感扎實 Q 彈,保存期限甚至高達好幾個月。

▲ 聖誕糕(圖片來源:太陽堂老店)

在華人民俗信仰當中非常重要的糕仔,年節祭拜都能見到它的身影,臺語諺語說的「聖甲食糕仔」(Siànn kah tsiah ko-á),意思就是神明靈驗到會把供奉的糕仔吃掉。

民間相信祭拜過後的糕仔會有神明的庇佑與賜福,許多廟宇的祭祀活動結束後,王爺會將供品的糕仔分發給大家,譬如神明祝壽的福壽糕、金榜題名的文昌糕、紅紙包裝的紅糕仔等。據說吃下這樣的糕仔,會有神明賜予的福氣與平安,許多人也因此稱呼糕仔為「平安糕」。

那麼,聖誕糕究竟是怎麼來的呢?

回顧臺灣的基督教宣教歷史,自一六二六年西班牙人登陸臺灣,將基督教義帶到這塊土地。一六二七年第一位新教牧師干治士(George Candidius)抵臺,一六三一年艾斯奇維神父(Jacinto Esquivel)首次走出西班牙人堡壘到原住民各社傳教,一八五九年五月十八日西班牙道明會神父郭德剛(Fernando Sainz)與洪保律(Angel Bofurull)抵臺,成立天主教在臺的第一個據點。一八六五年六月十六日,英國長老會馬雅各醫生抵臺,創設了臺灣第一座西式醫院。隨後一八七二年三月七日,加拿大長老會的馬偕牧師抵達臺灣。

▌馬偕發明聖誕糕?

被盛傳是聖誕糕發明者的馬偕博士,在他一八七二年十二月二十六日的日記裡,有這樣的敘述:「船上的總管約翰克拉克已經在船上等著接待我們,很快的聖誕糕和布丁就堆積在我們的面前。」

我於是翻閱原文,發現《馬偕日記》的「聖誕糕」,指的其實是「聖誕蛋糕」(Christmas Cake)。事實上,以美食慶祝節慶的風格並非馬偕的行事作風。此外,素來有將所有生活的點滴,都鉅細靡遺紀錄下來習慣的馬偕,倘若真的是創造聖誕糕的始祖,日記當中或許有機會能尋找到更多的端倪。

但是,為什麼許多朋友都認為馬偕是聖誕糕的發明者?當中當然有很多歷史脈絡與現實環境的原因。不是基督教徒的朋友們可能對聖誕糕非常陌生,對臺灣基督長老教會的信徒朋友而言,發送聖誕糕是早就習以為常的傳統。在其他教會信徒眼中,可能教派不同從來未見過聖誕糕,甚至是首次初見,充滿新奇和驚喜。

早期物資匱乏的年代,無論大人小孩都特別期望能領取到這麼珍貴的禮物。六○年代開始盛行的聖誕糕,超過一甲子的歲月,無論形狀、味道、顏色或是樣式,其實都有著明顯的變化。現在製作聖誕糕的店家幾乎鳳毛鱗角,最為人所知的,應該是臺北市的十字軒、新北市的老順香糕餅店、桃園市的名隆食品。全國各地的臺灣教會公報社、甚至是義美食品,曾經有段時間也製作過聖誕糕。

▌一同分享基督誕生的喜悅

聖誕糕最經典的模樣,是約十幾公分的長方形,上面壓製聖誕節的應景圖案。譬如:耶穌降生、聖誕鈴鐺、聖誕老人、東方博士朝見等。講究一些的,會用充滿節慶氛圍的紙製禮盒包裝,大紅色的喜氣模樣,如同包裝完美的聖誕禮物。

▲ 聖誕糕(圖片來源:大塊文化提供)

精緻的禮盒上印有祝福話語與聖經金句,最常見的就是《聖經》和合本的〈路加福音〉第二章第十節到第十一節摘錄:「我報給你們大喜的信息,是關乎萬民的;因今天在大衛的城裡,為你們生了救主,就是主基督。」每年十二月二十四日平安夜,教會會將聖誕糕分贈給來參與聚會的信眾、報佳音遇到的民眾⋯⋯與所有人共同分享基督誕生的喜悅。

.jpg)