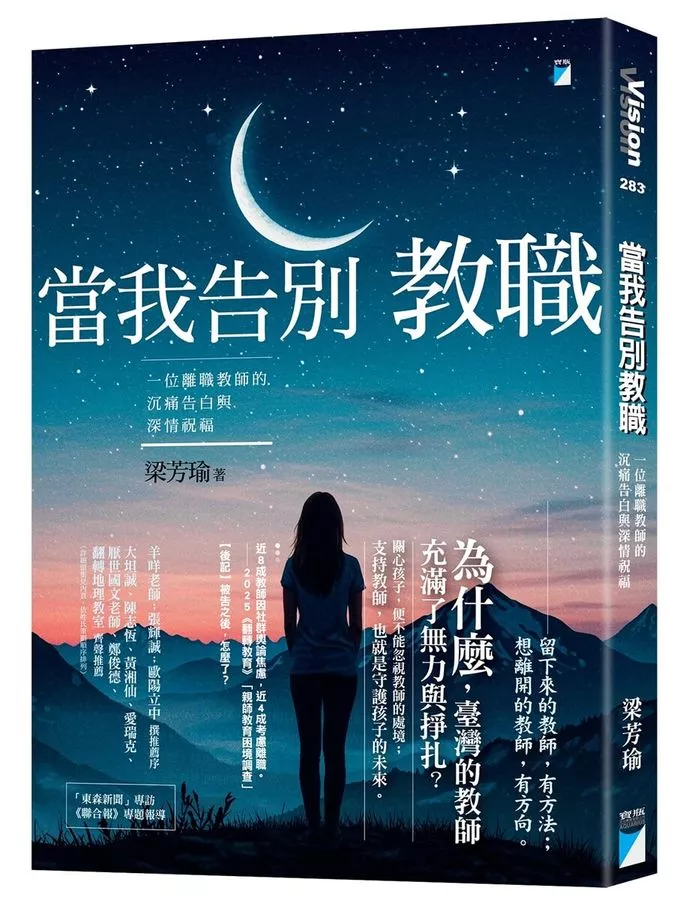

圖片來源:《當我告別教職》

在多數人眼中,教師是一份安穩又受人尊敬的職業。擁有寒暑假、隨年資增長的薪資、穩定的福利,似乎不必為生計憂心。然而,這份職業的光鮮背後,卻潛藏著難以述說的沉重。過勞的代價、逐漸流失的尊嚴,以及專業無法對等換取報酬的現實。

閱讀這本書時,感受到的不僅是離開教職的故事,而是一種直擊人心的提問:「我究竟在為誰而忙?我還有沒有選擇的自由?」

這份提問,不只是教師的困境,也是我們每個人都可能在某個時刻面對的難題。

▌選擇的自由,來自對自己誠實

「選擇告別不是逃避,而是誠實面對內心的聲音。」這句話,是全書最打動我的地方。

我們常以為自己沒有選擇,只能被推著往前走。事實上,沒有選擇往往只是錯覺。真正的困境,在於我們不敢承認自己的疲累,更不敢面對「說不」之後必須承擔的後果。

人生本質就是取捨。

當我們願意停下腳步,問自己「此刻最重要的是什麼?」並重新排列生命的優先順序,就會發現自己仍然握有選擇權。自由,不是逃避責任,而是誠實地排序屬於自己的輕重緩急,活出更契合的人生。

▌尊重,才是教育的核心

教師往往被社會賦予「聖人濾鏡」,被期待永遠包容、奉獻與理解。於是常常聽見的評語是:

「你們有寒暑假,為什麼還喊累?」

「老師已經這麼穩定了,還想要什麼?」

這些話,無形中抹煞了教師作為平凡人的感受。

然而,教育從來不是高壓管教或單向期待,而是尊重。尊重學生的獨特、尊重教師的專業,也尊重彼此的界線。正如書中所說:「教師是一份燃燒生命熱忱的職業,他們需要的不僅是薪水,更需要被善待。」

缺乏尊重,熱情會被消耗,專業會被低估,留下的只會是倦怠與流失。

▌接納與連結,教育最動人的本質

作者受到「薩提爾模式」與「正向教養」的啟發:教育的起點,不是改變學生,而是先改變自己。當一個人的情感沒有被理解,就難以真正與他人連結。若教師只專注於規矩與成績,教育的本質便會失焦。真正的力量在於:

■ 接納自己不是完美的教師

■ 接納學生也會跌倒與犯錯

教育不是控制,而是陪伴;不是打造完美小孩,而是陪伴孩子好好生活。

▌離職不是放棄,而是人生重啟

離開教職並不等於逃避,而是一種轉身。

當過勞、薪資與專業脫鉤,以及尊嚴受損成為三大推力,作者選擇離開傳統教育現場,把專業重新定義,將教育的影響力延伸到家庭與社會。這不是單純換工作,而是為生活設計工作。在身心健康、家庭生活與職涯成就之間重新排序後,作者獲得更多自由,能陪伴孩子,也能忠於教育的初心。

▌行動方案:找到屬於你的「人生藍圖」

這本書啟發我思考:無論是不是教師,我們都需要一份屬於自己的「人生藍圖」。

1. 記錄真實感受:每天花 5 分鐘,寫下今天最疲憊或最喜悅的一刻,幫助自己釐清真正的渴望。

2. 盤點專業與潛能:列出三項最能代表你的優勢技能,思考它們除了現有角色,還能延展到哪些未來舞台。

3. 建立經濟底氣:不論是否轉換跑道,都要準備一筆緊急預備金。唯有在有底氣的狀態下,我們才敢真實選擇想要的生活。

印度詩人泰戈爾曾寫下這句詩:「當你為錯過太陽而哭泣的時候,你也將錯過群星。」

作者的故事提醒我們:人生不只是忍耐與堅持,更包含取捨與設計。當我們願意停下腳步,承認疲憊,並重新排序人生的優先順序,就會發現群星早已在等著我們抬頭仰望。

選擇,其實從來都在我們手中。

.webp)