圖片來源:canva 圖庫

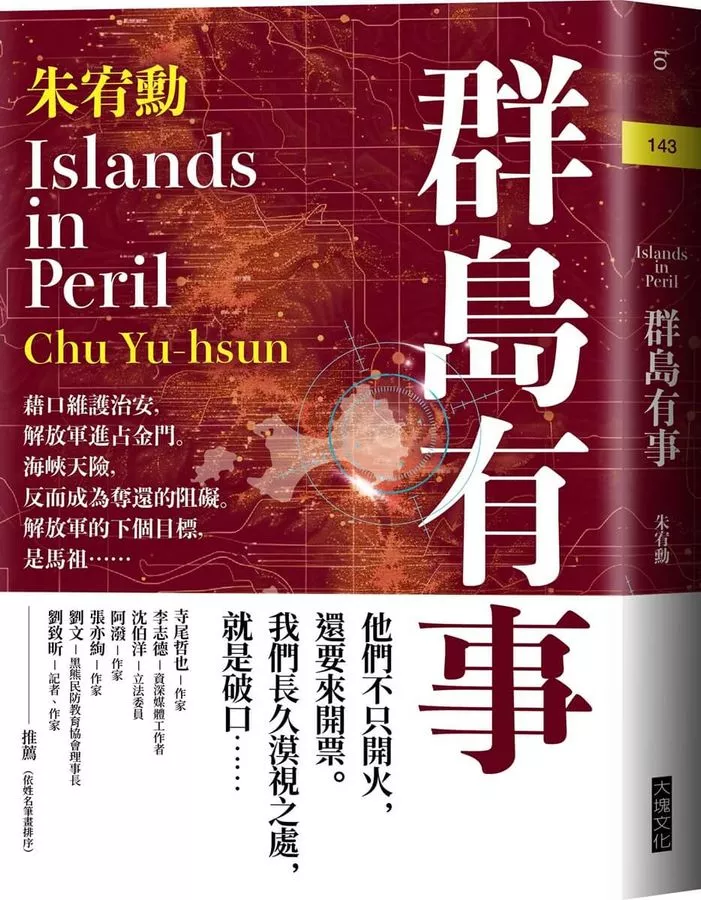

台海詭譎局勢下群島的複雜命運與身分認同──《群島有事》編織出一幅關於戰爭、記憶與情感的人性畫卷。

《群島有事》是一本深刻觸動台灣人集體記憶與身份認同的小說,有些情懷與憤怒,或許只有身在這座島嶼的我們,才能真正感同身受。

初次閱讀朱宥勳的作品,便一頭栽進這場高度政治敏感的風暴。作者對台海關係的深刻在乎,透過揉合大量時事的寫作手法,化為銳利的文字,直擊人心。他的立場鮮明,對我而言,許多觀點都引發了強烈的共鳴。

就像中學時,在國文科的閱讀測驗裡,讀到一首叫作〈如果遠方有戰爭〉的詩,他還沒讀到第二行,就憤怒了起來。

什麼「如果」。什麼「遠方」。

那是他意識到自己是馬祖人,而不是台灣人的瞬間。

他們什麼都不知道,但什麼都是他們決定。

書中的這段吶喊,迫使我們反思:我們口中的「台灣」,是否時常理所當然地忽略了本島之外的群島?就像小說中的憤怒,當權力核心與話語權集中在本島時,那些被視為「遠方」的島嶼,其真實的處境與視角,又有多少人真正理解?甚至我們稱這些離島為「遠方」彷彿不是同一個國家,小說主角那份被邊緣化的憤怒,便不難理解。

▌「我們要去台灣」:從金門馬祖的日常,看見被忽略的認同邊界

我出生在台灣本島,從小對我來說「台灣人」就代表台灣本島跟所有離島。

然而,直到親自踏上金門與馬祖的土地,我才從當地居民一句「我們要去『台灣』」的日常對話中,感受到巨大的文化衝擊。這個說法,巧妙地劃開了一道地理與心理的界線,它彷彿在暗示:「我們」是金門人、馬祖人,而「你們」,才是台灣人。

這並非無的放矢。

當你親身站在金馬的土地上,用肉眼就能望見對岸時,地圖上的相對位置便化為真實的壓迫感。如同書中所言:「要是你們打開地圖多看兩眼,就能搞清楚,我們所在的位置,從一開始就不在海峽正中間,何來平衡?」我與作者相同,對於金馬的刻板印象就是國民黨的大本營。去過金馬旅行後,親眼見證中國大陸近在咫尺的壓迫感後,對於金馬居民在統獨光譜上可能存在更複雜、更務實的選擇,我便絲毫不感意外。

▌一具浮屍的告白:朱宥勳筆下的懸疑敘事與政治隱喻

作者的敘事手法極為高明。小說以一具水庫浮屍的冰冷自白揭開序幕,手法大膽而迷人。

這不僅是懸疑小說的開場,更是一個絕妙的隱喻:一個已死去的馬祖青年,他的聲音,要如何在死後才被聽見?

透過這具浮屍的第一人稱視角,我們才得以拼湊出他作為馬祖人的一生:一個與效忠國民黨的父親立場相左,並最終在兩岸緊張情勢下,成為「第一位陣亡者」的年輕靈魂。

每個篇章巧妙地運用雙線敘事,一條線是浮屍在水庫中逐漸崩解的物理現實,另一條線則是主角從成長、戀愛到參與社會運動的記憶閃回。兩條線彼此交織,引領我們深入金馬的歷史肌理,理解個人的過去如何被大時代的命運所綑綁。

作者尤其擅長捕捉世代之間因政治歧異而生的「劍拔弩張」。從太陽花學運開始歷經三次總統選舉到現在,許多的年輕世代訪談中,都有提及如何與政治立場不同的家人溝通。不管是最後形同陌路、或是維持友好關係但不談及政治、或是可以開放態度討論政治,每個家庭有不同的相處方式,而小說的選擇了最具張力的形同陌路。

▌不一樣的歷史記憶與不一樣的認同選擇

男主角曹以欽從小就被剝奪了名字,別人叫他「曹祥官的兒子」,直到成年後才走上一條與父親截然相反的道路。小說殘酷地呈現,即便雙方都聲稱「為了台灣好」,但不同的歷史記憶與認同選擇,卻足以在家中劃下無法跨越的鴻溝。

國族認同與家庭關係,孰輕孰重?書中沒有給出答案,而是將這個尖銳的問題拋給了我們。

書中主角在社會運動中體悟到「先相信,接著不斷行動,不去想會不會成功」,這句話深刻道出了理想主義者前行的動力。

那不僅是對一艘船的嚮往,更是對整片大海美好的憧憬。

有人曾感嘆「台灣文學沒救了,只有抒情文」,那麼《群島有事》便是對此最有力的反駁。朱宥勳的文字精闢,他運用大量精準的譬喻,不僅僅是為了優美,更是為了深刻地鑿開角色的內心,細膩地堆疊出在時代浪潮下的個人掙扎。這是一本需要靜下心來,細細品味的作品。

▌一本映照台灣認同光譜的鏡子

《群島有事》不只是一本小說,它更像一面鏡子,映照出台灣社會內部複雜的認同光譜。

它或許不會給你一個簡單的答案,但它絕對會強迫你開始思考:我們該如何理解那些與我們立場不同的人?在追求「台灣好」的路上,我們是否無意中犧牲了誰的聲音?

無論你對政治抱持何種立場,這本書都值得一讀。推薦給所有關心這片土地、願意深入思考台灣未來的你。

.webp)