圖片來源:canva 圖庫

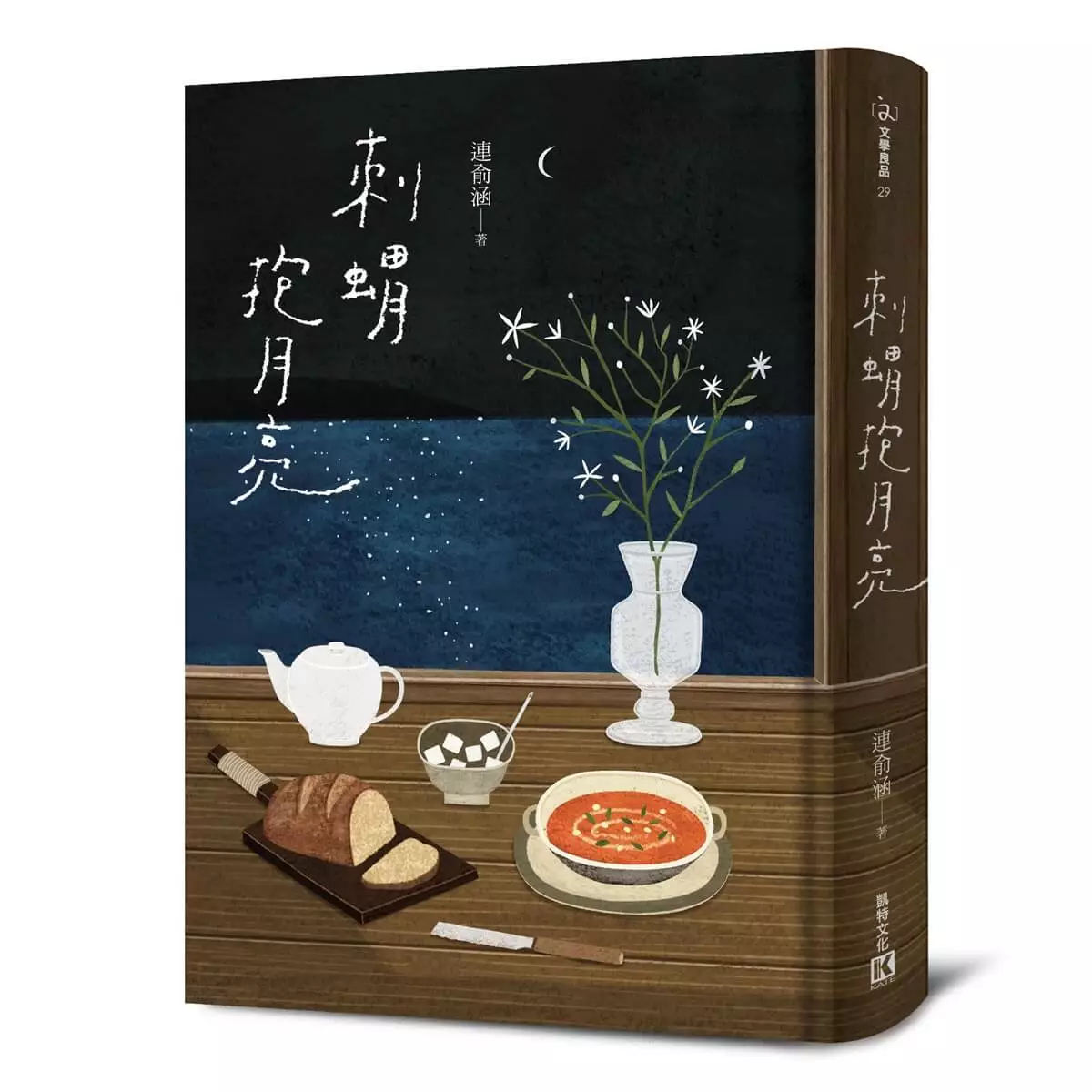

連俞涵在《刺蝟抱月亮》中,以輕柔卻精準的筆觸,書寫那些在人生成長中留下的細微傷痕。這些文字沒有誇張的情緒,而是以冷靜與坦白,帶讀者看見一個女孩如何在受傷、懷疑與自我修復之間,慢慢找到屬於自己的位置。

《刺蝟抱月亮》是一本閱讀起來非常舒服的短篇散文集,作者連俞涵的文字輕輕的,宛如黑白琴鍵,時而重音,時而輕響。作者的文筆精煉,尤其擅長運用精準的比喻,將抽象的情感具象化。

作者在〈自序〉中闡述「刺蝟」的意義:

「刺蝟是夜行性動物,直接放到陽光下曝晒太久的話,會受傷。每個人都有處理自己傷口的方式,也有自己的屬性,選擇適合的方式,讓你心中的刺蝟,伸展開來,露出柔軟的肚子,或許就能再次相信世界。 釋放過後,重新迎接屬於你的光。」

原來,刺蝟代表傷痛,代表過去受傷的結痂。誠如這篇書評的感受,這是一本關於「傷口」的書,而作者連俞涵(身為演員與創作者)選擇了最坦誠的方式,邀請我們直視傷口。

▌那些名為「女孩」的傷痂

我最喜歡書中第一章節〈傷痂〉,特別是〈我心中的刺蝟〉一文。

文中,作者分享了身為女孩時遭受傷害的想法:

「我當然知道不是所有人都是壞人,不過如果當你還是個小學生時,你就感覺到有人可能會利用你的無知和不確定,在你搞清楚前不著痕跡地嘗試騷擾你;一如戀童癖者看似無害地,對著一個幼童露出滿意的笑容,即使擁有再天真的個性,身體本能上也會對這世界,露出一絲懷疑。」

作者年少時的刺蝟是來自男性的惡意。當父權社會縱容這些男性,猶如恐怖情人般窮追不捨。讀到這裡,我深有同感。長大後我才知道,「性騷擾」的定義,不是對方是否觸碰或有無意圖,而是我們單方面是否感到「不舒服」、畏懼或冒犯。

與人相處的界線是長大後才學會,但那些「大人」明明已經長大了,卻有意無意間對年幼的我們跨越界線。

世界上真的存在沒有被騷擾過的女性嗎?

即使這個世界長成了我們不想要的樣子,作者仍鼓勵我們:「Good girls go to heaven, bad girls go everywhere.」這句話鼓舞著我,讓我充滿力量。因為作者不是要我們沉溺於受害,而是要我們奪回力量。

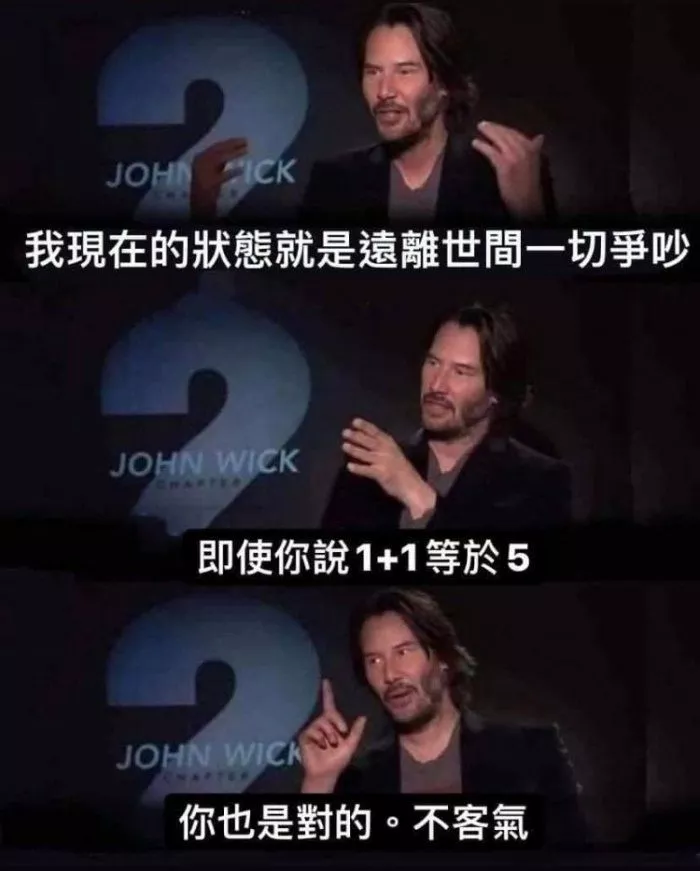

▌別人的課題,與「相信自己」的練習

讀到書中這段「少了他人的理解,我依然是我,並不是被曲解就會被重新定義詮釋;人沒有那麼容易改變,也並非真的那麼脆弱,要相信自己。」時,我瞬間想起了基努李維的知名梗圖:「你說 1+1 等於 5,你也是對的。」別人怎麼看待我們,與我們無關,不是我們的課題,而是他人的課題。

▲ 圖片來源:網路梗圖

關於「相信自己」,我是直到三十幾歲才懂的。我所有的恐懼,都來自不相信自己。我們最了解自己,也最需要對自己有信心,學會好好安撫內心,拍拍自己不要擔心。

▌允許自己濕透,然後烘乾

關於情緒,作者教我們「允許」的魔法,這也是我正在學習的課題。

作者分享,每當拍完情感能量強大的場次,回到家中,都像是從水裡爬出來,全身濕透,需要趕快回到溫暖的地方,把自己烘乾。

在演員這條路上,過去他都是用意志力在前進,直到一位前輩跟作者分享,說即使自己已經演了二十幾年,也「沒有適應過」。作者心裡突然被輕輕敲了一下,他恍然大悟:「原來可以這麼直接地說出來,而不是假裝沒事,假裝自己什麼都可以做到。」

看到這裡,讓我想起《霍爾的移動城堡》中的霍爾。霍爾每次從戰場回到家時,拖著身痕累累、疲憊的身軀,彷彿身後也拖著很多因戰爭而死亡的靈魂,從鳥形變成人形後,唯有浸泡在滾燙的熱水中,才能消除內心與肌肉的疲憊。

這也讓我想起過往在外商沒日沒夜的日子,那種深夜下班、爬上六樓租屋處的疲憊,是再多的旅行也無法消除的。直到離職才明白,唯有卸下責任才能安心睡覺。如果當時讀到這段話,或許那段又疲憊又孤單的日子,會比較好過一些。

總有人跟我們一樣,我們並不孤單。我也是長大後才發現,可以直接表達脆弱,不用假裝沒事,也不用假裝自己什麼都會。「不會」跟「脆弱」都是正常的、「難過」跟「低落」也是合理的,不用假裝自己很好。

▌抱住月亮的刺蝟,也能擁抱自己

這本精裝、小巧的書,無論是書本設計或材質都深得我心,而作者坦然揭露自己、真誠的文字,也深深觸動了我的心。

月亮,或許就是那些遙遠的理想、或內心深處的自我。如果你也曾在夜裡感覺自己滿身是刺、如果你也厭倦了假裝堅強,那麼,我會推薦連俞涵的這本《刺蝟抱月亮》。這份心得,或許也就是那道能讓你安心伸展,重新迎接光亮的溫柔月光。

.webp)