圖片來源:canva 圖庫

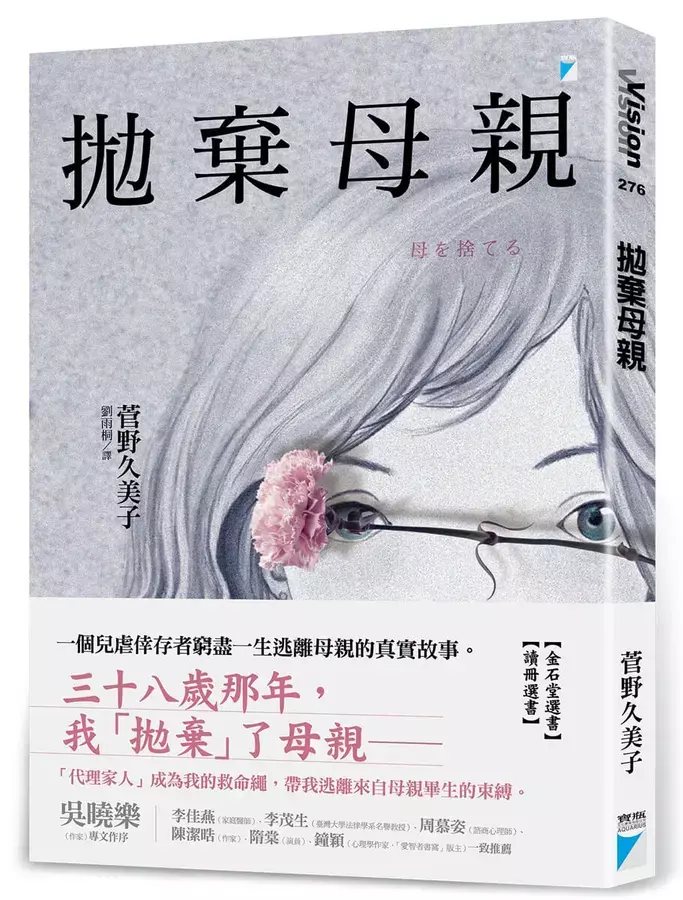

《拋棄母親》是作者菅野久美子寫給所有渴望逃離父母之人的一封信,也是對當代社會拋出的提問:面對深愛但也恨之入骨的父母,「孝道」是否仍為必須遵循的唯一道路?

從過去到現在,雖然我已經長大成人,但有許多時刻,我依然可以感受到那個受傷的孩子仍住在我的心中。

今年對我來說,是一個重要的轉捩點,因為我開始嘗試與自己和解,並藉由諮商協助我釐清卡在心中的糾結與矛盾,我想要學會真正的好好照顧自己!因此,當我在閱讀《拋棄母親》這本書時,我覺得是上天送給我的一份禮物,這本書幫助我梳理了許多卡在內心的疑惑,也讓我過去僵固的想法有了更新,本書的出現讓我這灘彷彿滯留死水的糾結情緒又再次流動。

▌從別人的眼中,看見自己的「傷」

在看這本書的時候,我的內心湧現了許多複雜的情緒,也不時會陷入思考的迴圈,尤其是當我看到作者描述受傷的童年與受虐經驗時,那種心疼就好像藉由別人的眼睛,終於看見自己的傷!探究其中的原因,也許是因為我對父母的情感總是很難一言以蔽之,所以才會對這本書有如此深刻的共鳴吧!

全天下的孩子都渴望能被父母愛著,但在某些家庭的成長過程中,那份渴望被愛的期待卻往往會伴隨著傷害。

為什麼孩子與父母的羈絆總像是一輩子難解的習題?這些「討愛」卻得不到愛的孩子,隨著時間流逝,逐漸長大成人,然而,心裡受傷的小孩卻仍在原地等著被愛,於是負傷長大的我們,有時又會不小心複製了那樣的傷害模式,進而去波及我們最親近的人。

我不想要那樣,我不想要自己像隻渾身帶刺的刺蝟,無法被人擁抱,所以我想理解自己過去曾壓抑住的情緒,藉此陪伴那個心底受傷的女孩,陪著她勇敢地走出家庭帶來的創傷。

▌困在名為「孝道」的牢籠之中

當我以第三人稱的視角閱讀著作者遭受母親身心虐待的同時,我感到無比的揪心!可我想不明白為什麼當我看著他人的故事時,有辦法輕易讀懂事件本身造成傷害的事實,但是,一旦置身於其中成為當事人,我就又很難承認這世界上確實存在不適任的父母呢?

我彷佛長年被禁錮於「天下無不是的父母」這句話中,這種否認當事人感受的觀念無非造成了二度的傷害,就好像明明看見傷口正在淌血,卻還不能喊疼。

透過梳理著童年事件,我終於接受了父母對孩子做出身心傷害的行為時,他們就是失職的父母,然而,雖理性上接受了這樣的觀念,但我和作者卻有著很類似的矛盾,因為住在我們内心深處的孩子仍渴望擁有父愛及母愛 因此,要放下這份期待,自然是不容易的事。

不過,因為終於釐清了卡住的癥結點在哪,所以才能有意識地練習照顧自己的感受。

書中有一段作者描述她與母親之間的矛盾情感,令我有著強烈的共鳴,就好像過去連我自己都難以言表的情緒,終於被人給精準地表達出來。作者說:「過去我深信母親給予我的痛苦只是有點畸形的愛,可能這就是童年時期母親在我體內植入的愛吧!」那種分不清什麼是傷害、什麼是愛的糾結,也著實堵在我心中好多年了。

▌從「依附關係」中脫離成長

過去的我總執著於父母是否會對他們的錯誤感到後悔或歉意,但如今的我更希望自己能選擇放下這份等待,進而轉向自我療癒的道路。

童年時期的我們彷彿與父母是生命共同體,我們的選擇很少,在食、衣、住、行等各方面基本生理需求也都需要依賴父母,但長大意味著我們有更多機會從這種依附關係中脫離,我們不再是父母的延伸,我們是獨立的個體,我們擁有照顧自己的權利和義務。

我必須要為自己的傷負責,而並非一味的延續痛苦或複製傷痛。

作者的文字讓我彷佛被深深的接納和理解,因此,從今以後我想練習拋棄某些危害身心靈健康的關係,也許踏上這樣的療癒之路,一開始會有些孤單,但請別擔心!

我們的內在小孩已經在路上等著,那些名為孝順的枷鎖實則是包裹著「正義之名」的暴力。

《拋棄母親》這本書寫的不僅僅是個人家庭的經驗,更讓我看見社會結構對受害孩子的壓迫,這種雙重的壓力使得受傷的孩子經常看不見自己,那種深陷其中的掙扎、心靈渴望被愛的飢渴正是造成個人內心風暴和社會問題的隱憂。

因此,我們必須嘗試放下那些有毒的關係,進行心靈復健的功課,當我們一次又一次地探問自己的真實感受和需求時,才能穿越那些混亂的糾結,再一次從受傷的童年中,真正活過來。

如今很多人仍然困於難以修復且錯縱複雜的家庭關係之中,探究那其中根深柢固的血緣主義,使得家與家人成為一座看不見的牢籠。本書作者長年深入孤獨死、代理家人與贍養外包等社會議題的探討,並透過文字書寫與廣大讀者們共同深究其中的淵源與社會問題,期待能幫助那些迷失在時空夾縫中受傷的人走出陰霾,活出屬於自己真正的人生。