圖片來源:canva 圖庫

原來,我們在關係裡尋找的,不只是親密感,更還有內在的匱乏。

人的一生之中脫離不了親密關係,但我們卻會在愛的關係裡受傷,明明想愛,卻不知道如何好好去愛,因此在學習愛的過程中,我們必須一次又一次地梳理自己。

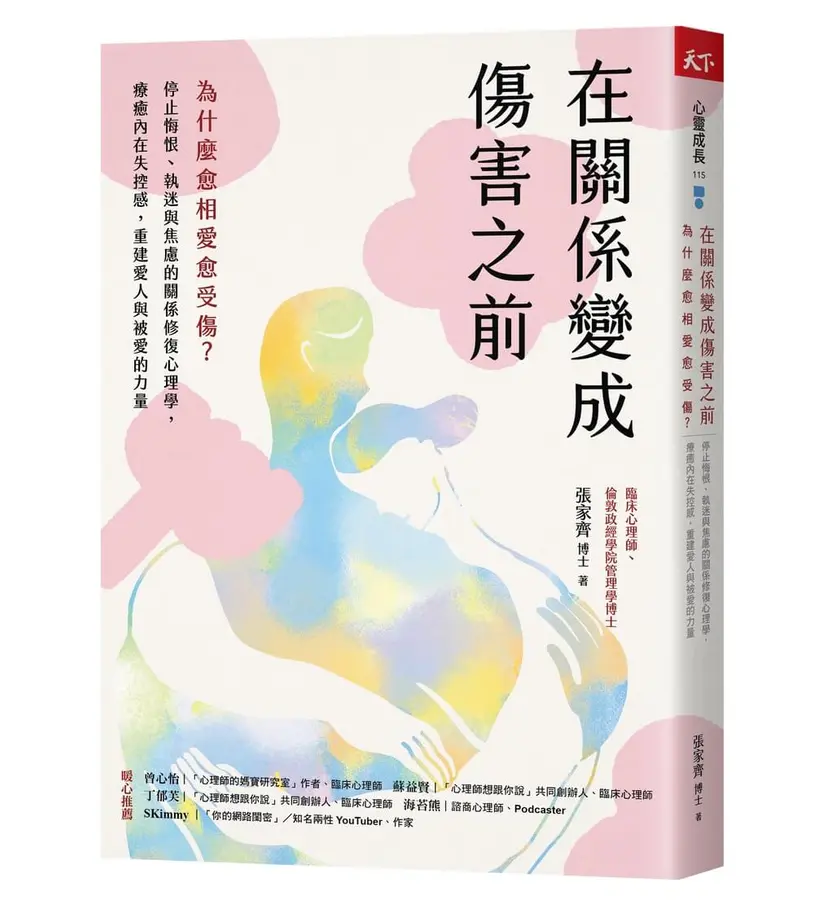

當我在閱讀《在關係變成傷害之前》這本書時,我覺得就好像有位諮商師陪伴左右,陪我思考和釐清自己的糾結,我的心靈彷彿隨著閱讀一層層地被攤開,回到內心深處最原始的那些創傷,當我有機會正視自己內在那些「無力去愛」的情緒,我才開始認識自己,並且能有機會擁抱那個曾為愛所傷的孩子。

▌從愛出發,重新找回自己

親密關係不僅在於愛情,親人、朋友間的關係也存在親密之情,當我們思考關於愛的課題,愛所展現方式可能會因對象而有所不同,但我認為關於如何去愛人這個大哉問,追根究底還是得回到自己的本心去探究,因為我們與愛的關係,通常是我們內心狀態的反射。

我們希望自己的伴侶身心靈健康,當然也會對自己有這樣的期許,可是當我們在愛的關係中意識到自己或對方不符合這樣的期待時,我們往往會感到失落。

其實我覺得每個人走過童年、歷經歲月的洗鍊都不可能毫髮無傷,多多少少我們的內心都有些傷痕,然而,當我們負傷進入一段關係時,可能就會察覺到那些心理失控的感覺,那些失控感可能源自於原生家庭帶來的創傷陰影,也可能來自一段感情中尚未被處理或察覺的傷口。我們想愛得深刻,同時又不失去自己,可是究竟該怎麼做呢?

透過本書的引導,我開始思考當一段關係能成為彼此療傷的容器時,著實該感恩那樣的緣分!

我想相遇是為了彼此相愛而非彼此虐愛,我們必須在親密關係中先關照自己,釐清自己的情緒反應,不論是憤怒、悲傷或是焦慮都該溫柔地被安放,而當那些習慣壓抑於內心的情緒能被紓解開來時,我們才能在一段關係中健康的互信與依賴。

▌虐愛中的失控與自我看見

本書中提及六種心理失控感轉移的虐愛關係:包含「價值感失控」,這類的失控感容易使人慣性討好與自我犧牲,為了取悅他人總覺得自己的需求是次要的;「負罪感失控」,這類失控的人則習慣於創造出一個完美的形象來回應世界,而這種完美假象中通常也伴隨著強烈控制伴侶的欲望;「壓迫感失控」,在這樣的虐愛關係中通常是又愛又恨,失控的一方很有可能突然情緒爆發而難以收拾,甚至造成難以挽回的後果;「安全感失控」,陷於這類失控感當中的人無法真正信任對象,始終無法填滿的內在的空洞,使得他們在愛裡患得患失;「權力感失控」,具有這類失控感的人則很容易陷入多重關係而無法自拔,因為擁有一段關係代表他們掌握了被愛的權力,因此多重關係好似證明了自己一直值得被愛,出軌者對於自己能在時間、空間及精神上加以管理,內心深處會經歷到權力的支配感,最後提及「存在感失控」,這種失控就好像寄生一樣,「視愛如命」的狀態下使得他們把自己的存在價值建立在依附對象身上。

上述這六種心理失控感在書中都有詳細的剖析與個案故事分享,本文期望能拋磚引玉,引發讀者的共鳴,進而去深入閱讀本書,《在關係變成傷害之前》這本書就像在閱讀一則則小故事的同時也為心靈把脈診斷,我一邊讀著,一邊覺察自己是否不知不覺中陷入了某種虐愛關係的邊界,我反思著自己是否也曾在愛裡因壓抑自我而累積成憤怒?我探究著自己渴望依賴的心是否給對方過於沉重的感覺?

當我思考著如何在真正成熟的愛裡取得親密感、價值感、存在感及權力感的平衡時,我好似準備好去看見小時候那個受傷的自己,我開始覺得自己有能力去安慰她、陪伴她,雖然我們無法真正回到過去改變創傷的當下,但我想如果我們能認識自己,也滿足自己的感受,便可以不讓過去的傷害變成現在更深的陰影。

關係中的挫折並不意味著我們不夠親密,那些關係裡的糾結往往反射了內在的真實創傷。

回想起當我一開始面對愛情時,我總是在愛裡患得患失,那種極其害怕失去對方,可又擔心若真正信任了對方,有天他離開我了,我豈不是會肝腸寸斷?矛盾的心結讓我想愛卻不敢愛,有了愛還沒有安全感,我的大腦迴路好似繼承了原生家庭的不信任感,我的腦彷彿被植入了有毒的想法,有個恐懼的聲音一直在我耳畔低語:「如果有天他背叛了妳!」、「如果有天他喜歡上別人了,那該怎麼辦?」、「天下的男人都是一樣的,得到了就不會珍惜!」那種是是而非的論點潛藏著不值得被愛的自卑感,那種感覺好似掩蓋了我在關係中的信任。

我看不見對方的好,只是自顧自地陷入受害者的悲傷情節之中。

幸運的是我在感情路上遇見了一位願意陪我認識自己的伴侶,我們藉由一次次的溝通,釐清了我的內在創傷與感受,我好似終於在自己的心築起了一座堡壘,我開始有了不需依賴他人給予的內在安全感,我相信我值得被愛且有能力好好去愛人,這樣的愛讓我感覺更完整和自由,我終於漸漸地能在關係中誠實地面對自己的需求,也尊重他人的情緒。雖然這些關係共同課,好像一輩子也學不完,但我很慶幸自己能遇見能陪我探索的另一半。

為讓愛有更健全的連結,有時我們並非以責怪的方式在愛裡討論是非對錯,愛並不是評價和批判,而是透過源自於我們渴望被愛的方式來提醒自己也值得被照顧、被理解。我想沒有人天生下來就會談一場一百分的戀愛,擁有百分百無暇無害的原生家庭,但我想所有的愛都可能通往療癒之路,當我們找到對人一起趨近愛的美好,那或許才是彼此點亮的過程。

▌好好愛,必須先學會「好好說」

愛是源自於我們內心的驅力,提醒著我們本身存在的價值便充滿意義!

為了建立更長久的關係,我們都得在經營親密關係的同時安放過去的遺憾與失落,為了不讓愛變成一把雙面刃,我們必須找回自己心裡的控制感,不讓身邊的人一起受傷。

我認為所有的愛都環環相扣,不管是愛情、親情還是友情,在一處尋覓的溫柔與善待均會成為另一種去愛的能量,因此學習在不同的關係中建立情感支持的網絡,將有助於我們開始察覺並療癒自己、修復關係。

最後想引用書中的一句話:「當我們嘗試去解決問題,與人進行溝通的時候,我們似乎只懂得以『理性語言』對話,卻不懂適度運用『感受語言』。」

對於親密關係中的問題診斷,當然理性判斷是必須的,但如果只是一味的講道理,就會顯得不通情達理了,因為當我們以缺乏同理心的方式來溝通,就只會讓虐愛關係有更多的磨擦與傷害,正因為明白關係中有「愛」的成分,所以得讓溝通變得更有溫度些,因為在乎彼此,所以我們才更該回到探索自我的需求上,如同本書的書名「在關係愛成傷害之前」,我們得先學會照顧及珍惜擁有各種感受的自己。

.jpg)