圖片來源:canva 圖庫

超過 20 年健身教練經驗、多項國際認證運動訓練證照,高齡訓練專家應充明從理論出發,了解上了年紀容易碰到的老化問題,建立正確運動心態的重要性。

「肌少症」(Sarcopenia)這個概念最早是由美國科學家厄文.羅森堡(Irwin Rosenberg)博士在 1989 年提出,他在探討高齡族肌肉量隨年齡減少的問題時創造了這個名詞。該詞源自希臘語,其中「sarx」意為「肌肉」,「penia」意為「缺乏、減少」。他提出這一概念的初衷是強調隨著年齡增長,肌肉量和肌力的減少會對健康產生重大影響。

隨著時間推移,肌少症逐漸被公認為一種高齡族疾病,在醫學研究中成為重要議題,是高齡族常見的健康問題之一,主要會導致身體功能障礙、活動能力下降和跌倒風險增加,對於高齡族的生活功能性、獨立性及整體健康有著非常大的影響。

造成肌少症的因素很多,包括年齡相關的生理變化、不良生活方式、慢性疾病以及營養不足等:

1. 肌肉蛋白質合成減少:隨著年齡增長,人體蛋白質的合成能力下降,導致肌肉量逐漸減少。

2. 激素變化:高齡族的睪固酮、雌激素和生長激素下降會影響肌肉生成和維持,是造成肌少症的重要原因之一。

3. 運動不足:久坐少動的生活方式會加速肌肉的流失,這是現代生活所造成的最主要問題,由於人們生活的便利性與日俱增,需要活動身體活動的理由就愈來愈少,再加上 3C 產品的過度流行,使得人們更加沉浸其中不可自拔。過去高齡族可能出門探訪親朋好友或聽歌看戲,但是現在不用踏出家門,待在家裡滑著手機就能夠看上一整天。更不用說即便他們真的進入健身房運動,肌力訓練的組間休息還是狂滑手機,心肺訓練時依然全神貫注地追劇,讓運動的品質大打折扣。

4. 慢性炎症:隨著年齡增長,體內呈現低度慢性炎症狀態(也稱為炎症老化,inflammaging)可能會干擾肌肉代謝,加速肌肉萎縮。

5. 營養不良:高齡族由於牙口不好、味覺退化,使得食量有所減少或飲食習慣改變,都會導致營養攝取不足。再加上消化道功能退化、腸胃蠕動變慢,以至於消化吸收不良。另外,高齡族對於蛋白質、鈣質、維生素 D 和其他必須營養素的極度缺乏,又會進一步加速整體肌肉量下降。

▌三種方式,診斷肌少症

人類的肌肉量假如沒有刻意訓練,大約在 30 歲到 35 歲左右會達到高峰,然後便隨著年齡增加而減少,根據調查,目前全臺灣 65 歲以上的高齡族人口中,患有肌少症的比例約莫占了 7%。如何判斷是否為肌少症,一般會透過三種方式檢測,分別是:

1. 儀器測量:生物電阻分析(Bioelectrical Impedance Analysis, BIA)或是雙能量 X 光吸收儀。

2. 握力測量:男性握力至少要達到 28 公斤,女性則需要達到 18 公斤。

3. 步行速度與連續起立坐下次數:6 公尺的步行速度大於每秒 1 公尺,或是 12 秒內連續起立坐下至少達到 5 次。

如果是第二和第三項不及格為疑似肌少症;如果第一加第二項或第一加第三項即為肌少症;如果三項都符合就是嚴重肌少症。

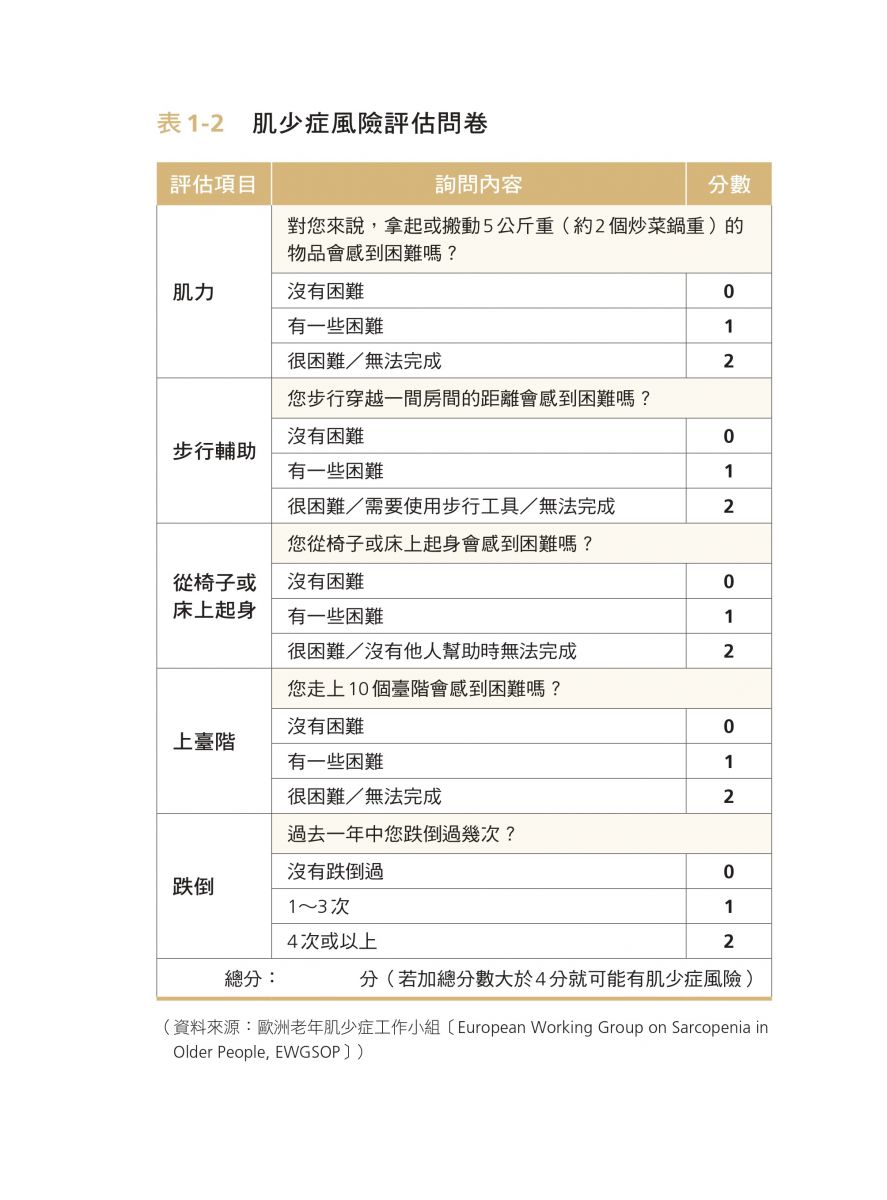

亞洲肌少症工作小組(Asian Working Group for Sarcopenia, AWGS)在 2020 年針對 50 歲以上的族群,提出另一項能夠居家檢測的標準,可以透過測量「小腿圍度」來篩檢出是否有肌少症的風險。檢測方法是讓受測者採取坐姿,屈膝 90 度,量小腿最粗的部位(一般來說是腓腸肌的肌腹位置),如果男性小於 34 公分,女性小於 33 公分,就有肌少症風險。另外,肌少症風險評估問卷(SARC−F,表 1−2)同樣是自我檢測的好方法,若加總分數大於 4 分,就可能有肌少症的風險。

▌如何治療肌少症?

不同於骨質疏鬆,肌少症目前並沒有有效的藥物治療方式,某些狀況下醫師會配合激素療法,但是運動加上適當補充營養是目前對於改善肌少症的共識。

一般來說,建議已經有肌少症的患者每日蛋白質攝取要提高到 1.2 公克/公斤(正常成年人是 0.8 公克/公斤),舉例來說,一位體重 60 公斤的肌少症患者,每天的蛋白質攝取量建議要達 72 公克,如果同時有腎臟疾病的患者,則需要諮詢專科醫師或是營養師。但是光靠增加蛋白質攝取量還是不夠,必須讓身體有蛋白質的需求,所攝取的胺基酸才會被利用,也就是說,最好的方式還是得靠運動,而肌力訓練又是所有運動當中最直接有效的。

▌擺脫骨質疏鬆與肌少症的「惡性循環」

骨質疏鬆與肌少症這兩種疾病常常同時發生在高齡族身上,形成所謂的「骨肌減少症候群」(Osteosarcopenia),使得高齡族的健康狀況變得更加複雜難解,畢竟上了年紀或多或少已經有了高血壓之類的慢性病,再加上骨骼肌肉的問題,會大大影響高齡族的身心狀態。像是糖尿病患者的傷口癒合速度會變慢,一旦骨折,復原的時間就會拖得更久;高血壓患者服用的特定藥物會造成姿勢性低血壓,使得他們在運動時往往感到力不從心,甚至伴隨著不適。

就算沒有受到外來的傷害,體力衰退也會讓他們在生活自理方面產生困難,進而降低出門社交的意願,最終使得他們的心態更加孤獨與負面。

此外,骨質疏鬆與肌少症之間更存在互為因果的惡性循環。

肌少症導致運動量不足和肌肉萎縮,減少了對骨骼的機械性刺激,加速了骨質流失;反之,骨質疏鬆增加了骨折風險,使得患者在骨折後長期臥床,進一步加速了肌肉的損失。這種交互效應讓高齡族面臨雙重健康威脅,導致更高的失能率和死亡率。

這裡必須特別留意的是這兩種疾病都需要精密的檢查,同時考慮生理上及功能性的各種要素才可以確認,可是坊間現在有一些私人教練也許是求好心切,只要發現對方說沒有進行肌力訓練,就直接指著他們的鼻子說:「你會有肌少症!」「你老了以後會倒地不起,臥病在床!」

我認為這樣的想法真的有一些過度了,光靠焦慮終究打動不了不想改變的人,這也是為什麼我認為「自我決定理論」是如此重要的原因:我們需要讓他們想要追求美好,而不是逃避恐懼!

▌骨質疏鬆與肌少症的預防與治療策略

儘管骨質疏鬆與肌少症隨著年齡增長不可避免,但透過綜合的預防與治療策略可以有效減少其不良影響。

1. 均衡的營養:充足的鈣、維生素 D 和蛋白質攝取對維持骨骼密度和肌肉量非常重要,高齡族應確保每日攝取足夠的營養並根據需求補充維生素和礦物質。但是對於因為宗教信仰或個人因素而選擇吃素的老人家而言,需要先與他們進行溝通,選擇適當的替代方案,如果有必要,可以與營養師合作。切忌盲目使用一些民間處方或是虛假不實的補充品。

2. 體力活動:負重訓練、平衡訓練和有氧運動的結合對預防這兩種疾病尤為有效,但是為了降低高齡族的排斥感,一開始應該使用較為溫和的選擇,例如:太極拳與健身體操之類運動,再慢慢地提高強度。最關鍵的重點在於讓他們維持規律的運動,甚至是經常性的活動,這兩者都有助於減少跌倒和骨折的風險。

3. 藥物治療:如前所述,骨質疏鬆可以依靠服用或注射藥物來治療,而肌少症目前仍沒有特效藥物,如果醫師開立了藥物治療的處方,務必請高齡族高度配合,最怕兩天打魚,三天曬網。然而,藥物終究是我們身體的最後一道防線,改變不良的生活方式與飲食習慣才是最好的防治手段。

4. 早期檢測與風險評估:50 歲以上的人建議定期進行骨密度檢查和肌肉功能測試,有助於早期發現病徵並及時採取對應的行動,尤其是高風險人群,如停經後的女性和患有長期慢性病的高齡族,都應該讓年度健康檢查成為他們最重視的日常任務之一。

5. 社區與家庭支持:建立強大的社會支持網絡,提供健康教育和社區活動,都能幫助高齡族保持活躍、減少孤立感,特別是家庭成員的關懷與支持對於高齡族的心理健康和疾病管理極度重要。除此之外,醫生的關心、教練的鼓勵,還有好友之間的彼此照顧,都可以創建強大的支持系統,建立高齡族對於追求健康的自我效能(self−efficacy),讓他們可以將自我的身體照護視為最優先的事項。

.jpg)