圖片來源:canva 圖庫

我們活在一個被「評價」綁架的時代——

發一條動態,沒人點讚,就開始懷疑自己是否無趣;會議上不敢發言,怕被說「想法幼稚」;想換工作、想創業,卻困在「別人會怎麽看我」的焦慮裡。

我們總以為,人生的失敗是「做得不夠好」,但真相更殘酷:多數人的失敗,是連「做自己」的勇氣都沒有。

我們活在別人的期待裡,卻死在自己的妥協中。

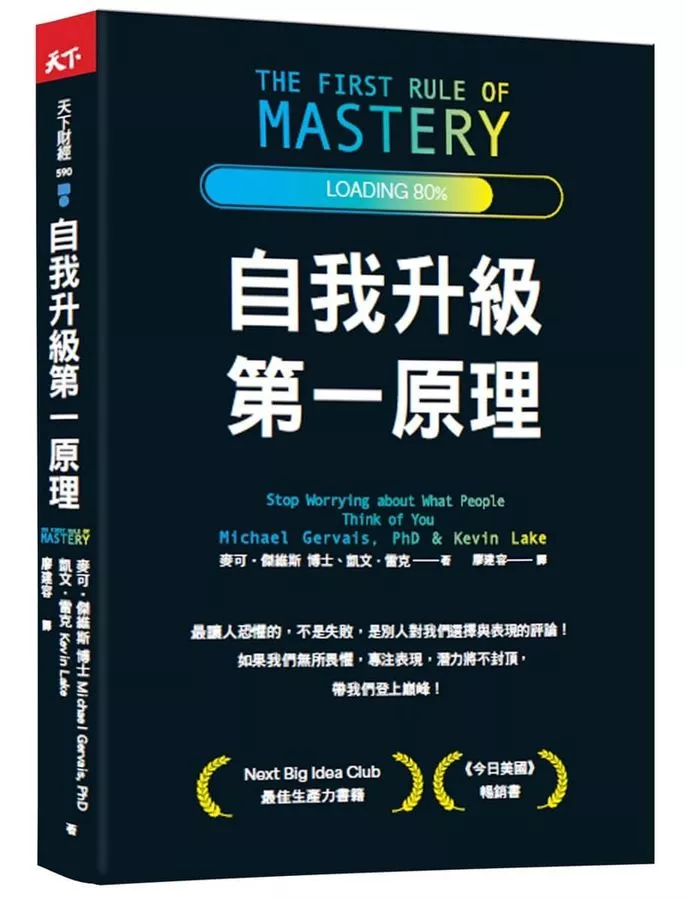

麥可・傑維斯博士的《自我升級第一原理》,不是一本普通的「自我成長」指南,而是一把手術刀,精準剖開現代人最隱秘的恐懼——FOPO(Fear of People’s Opinions,他人意見恐懼)。

這本書揭穿了一個荒謬的現實:我們拼命追求成功,卻把「成功的定義權」交給了別人。

傑維斯博士犀利地剖開這個時代病:FOPO(他人意見恐懼)如何成為現代人自我實現的最大枷鎖。這本結合頂尖心理學研究與職業運動員、企業領袖實戰經驗的著作,不僅是暢銷榜上的生產力指南,更是一把解開精神鐐銬的鑰匙:

▌從進化殘留到文明病

傑維斯從神經科學角度追溯 FOPO 的演化根源——在部落時代,被群體排斥等同死亡判決,這種深植杏仁核的恐懼機制,在社交媒體時代卻異化為自我囚禁的牢籠。

書中我認為有一個很有趣的悖論:愈是成功者往往愈深陷 FOPO 困境,正如微軟 CEO 納德拉在推薦序所言,連企業巨擘都需要學習「把注意力放在能掌控的事」。作者以貝多芬為例,即使逐漸失聰仍堅持創作《第九號交響曲》,展現掙脫他人期待後的創造力爆發,這種歷史參照使心理學理論有了人文厚度。

▌聚光燈效應下的「認知陷阱」

書中最具啟發性的莫過於對「聚光燈效應」的祛魅。我們總誤以為自己是人生舞台的主角,實際上觀眾席空無一人——同事不會記得你三週前簡報的卡頓,朋友轉眼就忘你穿搭的失誤。

傑維斯用奧運選手案例說明,頂尖表現者都掌握「專注自我評量體系」的藝術:米斯蒂・科普蘭在芭蕾舞評審銳利目光下,仍以對舞蹈的純粹熱愛作為動作基準。這種「反脆弱」心態不是天生特質,而是可訓練的認知技能,書中提供具體的「注意力錨定練習」,教讀者將外在評價轉化為校準內在羅盤的參照。

在演算法主宰注意力的時代,本書對「數位化 FOPO」的剖析尤其深刻。當按讚數成為自我價值度量衡,我們不自覺將人生導演權讓渡給虛擬觀眾。

傑維斯提出「反饋圈層理論」,主張像營養師篩選食材般過濾資訊源:核心圈是專業導師與生命夥伴,外圍是建設性批評,最外層的雜音則該果斷屏蔽。這種資訊分層管理,實質是對注意力經濟的溫柔反抗。

▌存在主義式的「終極拷問」

當生命進入倒數,那些曾讓我們輾轉難眠的評價還重要嗎?是我認為全書最震撼處:「死亡思考實驗」。

這個存在主義提問撕開所有社會化偽裝,暴露出多數人按社會劇本活著的荒謬。傑維斯並非鼓吹離經叛道,而是提醒每個選擇都該經得起「臨終檢視」——正如書中引用的海德格哲學,唯有直面死亡,才能本真地活,這是我以前很少去思考的維度。

這本表面談績效提升的著作,實質是對異化生活的全面起義。它不提供廉價的正能量,而是用神經科學拆解恐懼機制,用存在哲學重構價值座標。在社群媒體製造集體焦慮的時代,傑維斯教我們區分「表現」與「存在」的本質差異:前者是社會角色的扮演,後者才是生而為人的自由。

當我們停止用他人瞳孔當鏡子,或許才能第一次真正看見自己——不完美,但完整;不強大,但自主。這或許就是自我升級的終極第一原理。

如果你也曾——因為一句評價,放棄真正想做的事;過度在意別人的看法,活得小心翼翼;明明有能力,卻因恐懼他人的眼光而自我設限……

那麽,這本書不是妳的「選擇」,而是你的「必需品」。

.webp)