圖片來源:canva 圖庫

「老師,我真的很想幫孩子,但她說的話傳進耳裡,總像重複地找藉口。我想關心她,卻被一把無名火燒光理智。」類似的懊惱訊息像空谷回音,一則則反覆地出現在我的 email 收件匣裡。此類求助訊息,除了反映親子雙方已無法溝通,更反映出家長的「困惑」:我要怎麼做,才能幫助孩子?

面對學習受挫的孩子,最重要的是理解他經歷了什麼,願意從心理層面接住那些未被說出的轉折,再一步一步地陪他走出來。

我長期觀察發現,在困局裡待久了,孩子反而把「成績不好」當成保護傘。他們會說:「我成績爛,所以也沒什麼好期待的。只要不讀書,考不好也不算失敗。」這是一種防衛,他們寧願承認自己念不好,也不要念完書再被否定一次。

沒有人願意反覆攤開自己的痛,接受檢視。要孩子願意把傷口端上檯面討論,需要技巧與信任。為了幫助學生脫困,我經常使用以下五個談話策略,在第一線快速與孩子建立信任關係。

▌對話策略 1:先放下指導姿態

# 讓孩子敢說實話

若學生無法坦然面對導致學習受挫的行為模式,便無法去處理困住自己的問題。但這些行為往往被視為缺點,由於擔心說出來會被責備或羞辱,學生自然傾向隱藏或逃避。他們不知道的是,長期地「隨意翻一翻書」或「乾脆不念」,逃避探究學習面的問題,最終會演變為深層的學習挫折感。

因此,協助學生覺察「不願面對行為問題,會讓問題更嚴重」,是協助孩子脫困的重要策略。

有一次,我找宥昕談成績問題,先將自己的姿態拉到與她對等。「不想念書,想偷懶、滑手機或拖延,都很正常,老師也會有這樣的時候。你願意跟我討論,你每天的學習時間是怎麼安排的嗎?」或許是我的誠懇打動了宥昕,她以我熟悉的防衛性求助開頭:「我都有念書,但我考不好。」我安慰她:「有讀書卻沒拿到分數,你一定很難過。」

她驚訝地看著我。終於,在我的引導下,她說出自己其實是:考前翻幾頁,單字沒發音,文法靠語感。她頓了一下說:「我知道我就是在浪費時間,我好討厭自己。」我再安慰她:「你有沒有想過,安排時間、慎用 3C 產品也是需要學習的?你會責怪誰答錯一題他根本沒學過的數學題嗎?」

聽到這句話,宥昕緊繃的肩膀慢慢鬆了下來。她似乎鬆了一口氣,眼神裡的防衛消散不少,多了些安定。

「其實我知道自己的某些行為不對,但就是控制不了。大人看到我玩手機就罵人,但我要放鬆休息的時候,真的沒別的事情可以做。課業這麼重,根本念不完,就會想逃避,但逃避沒念書,就愈來愈慌,覺得自己在別人眼裡是很糟糕的小孩‧‧‧‧‧‧我真的徹底失控了,但還要設法讓自己看起來正常。」

聽完宥昕的分享,我沒多做什麼評價,淡定地跟她說:「我們先從你的作息和讀書節奏開始,你每週來跟我說說你的學習狀況。就算你耍廢、整天滑手機,都可以跟我說,我陪你釐清,為什麼現在的你念不下書。」那天放學,宥昕離開教室時對我揮揮手,輕聲說了句「老師再見」。她轉身的瞬間,我第一次在她臉上看見了微笑。

▌對話策略 2:接住長期自我否定的孩子

# 讓他知道你不是來指責的

「心凌又考不好。輔導了,也訂正了,補習之外還請家教,一題一題教,怎麼還考這麼爛?」班導轉述的家長疑問,聽在我耳裡像救護車的鳴笛般淒厲。我找來心凌,開頭便說:「我沒有要責備你,只是想聽聽,你是不是哪裡卡住了?」

「我都有念,但分數就是沒變。」她尷尬地笑著,替自己的難堪找個出口。

我聽完,試著判讀她真正的問題。「先不要說讀書或考試。妹妹,你心情還好嗎?」這句話像戳到早已熟透的情緒膿包,心凌臉一紅,顯得有點激動。

「我知道我爸媽很累‧‧‧‧‧‧但他們每次看成績就說:『我們給你那麼多資源,你這樣對得起誰?』老師有一次改我的作文,寫了整頁紅字,最後還寫:『你這種程度只能上爛學校喔。』同學看到我的模擬考分數,有次在走廊笑著說:『欸,這個人有補習耶,哈哈哈!』我也不知道我跟著笑什麼。」

讀書沒得到回報的心凌,沒等到父母的安慰、老師的鼓勵與同學的同理。她愈努力準備,無情的分數打擊就愈狠,將她推入更深的情緒深淵。

「從小讀書時,我就滿腦子都是『我很爛』的想法。」說到此,她臉上的表情好像被抹去,但眼中的情緒卻滿到要炸開。「你是不是不知道,長期情緒低落、腦力被情緒耗光,會無法念書呢?」她怔了一下,像第一次聽見有人這麼明白地說出她的狀態,只問了句:「你沒有要罵我?」

那天之後,心凌聽我的建議,開始觀察自己的情緒,練習分辨自己什麼時候能專心、什麼時候特別煩躁。每次她來問問題時,總先分享當天的遭遇與心情。從聊天內容慢慢地感受到她發現自己在進步。有天課前,看到我似乎有點疲憊,她問了我一聲:「老師,你還好嗎?」我心頭一暖,那一刻我知道,她真的在恢復。

她的改變,再次印證了我的教學信仰:對「反覆補救卻看不到成果」的學生來說,真正的陪伴不是再多給他一套方法,而是先幫他從情緒中走出來,重新相信「自己值得再試一次」。

▌對話策略 3:引導孩子暫時課業降載

# 先釐清問題,再慢慢重建

柏睿來找我時,抱著一疊厚重教材,臉上寫滿怒氣。

「考不出分數,就被老師叫去背單字、刷題、寫翻譯。我都做了,成績還是爛,爸媽就說我不認真,花太少時間在英文上。」他愈講愈氣,把翻譯題本摔到桌上:「大人罵完我,再塞更多任務,我又不是只有英文要顧!」我瞄了一眼題本,早被他翻到封面快脫落。

他宣洩情緒時,我思索著談話策略,此時溫和地問:「你的讀書方式是什麼?每週花多久時間?你讀書是哪裡卡到?」

他怔了一下,眼神飄忽幾秒,慢慢開口:「背單字真的很痛苦,教材又太多,慣用的方法根本沒用。每次跟大人求助,還沒講清楚就會被打斷說:『你應該‧‧‧‧‧‧』」他口中的自己像極一隻不斷被增加任務、又拚命想完成任務的無頭蒼蠅。接著他補了一句:「我聽了什麼方法都馬上照做,還是沒效。現在我覺得自己每個念書的方式都是錯的。」

我們約定好每週討論讀書方式,這樣進行幾週後,他慢慢地發現,這些年來他做的每一件事,幾乎都是別人叫他去做的,而他真正需要幫助的英文學習核心問題,卻都被錯過。

終於,他自己說出來:「我根本不知道要怎麼念,才接得住眼前這些題目。」確定他能夠平等地跟我分享學習困難後,我跟他做了約定。

「念不完的內容、不合理的教材,先擱著。我們先一起解決你剛剛提到的那些卡點:念不完,先設定一個『短期目標』就好──先把發音搞定,讓背單字變得容易記。我每週根據你的回饋,和你一起研究你下一週的讀書節奏。」

幾週後,柏睿走進教室,問我:「老師,除了翻譯題,我還想要練一點文法,我想提高文法題的答對率。」

▌對話策略 4:讓壓抑型孩子不自責

# 情緒不是故障,而是訊號

學生情緒失控,一直是教學場域上最難纏的對手。若是成績表現出色的孩子,一旦情緒襲來,他們總反射性地先壓抑、否定自己的情緒,先維持住成績再說。等到被發現時,每個人都像是被拉扯到極限的鋼筋,即使一根羽毛掉落在頭上,都會瞬間爆裂。

高二的亭萱臉上總掛著完美微笑,作業、考試成績與讀書態度,均無可挑剔。但我偶爾會在心裡嘀咕:「人有完美的嗎?」

某次段考後,她拿著一張揉皺的考卷走向我說:「我覺得我有病。」她遞過來一張被揉爛的 93 分考卷,接著颳起一場情緒風暴。我警覺地想:考了這個分數還情緒爆炸,我得小心處理。我想蒐集更多訊息,字斟句酌地說:「你心情還好嗎?我很願意聽你的感受。」

像枯等一萬年似的,亭萱眉頭微皺,身上的學霸氣場褪去,她看著天花板說:「我有跟爸媽反映我常焦慮到睡不著,但他們說我想太多,還安慰我說他們不在意成績。同學也說:『你爸媽對你那麼好,你在焦慮什麼?』後來我都不敢講了,怕別人覺得我假掰。」

她聲音抖了一下,伸手用力地擦去淚水。「不知道為什麼,我一直覺得自己不夠好。」我忍住已到嘴邊的「你很棒」、「別這樣想」,只說:「一定撐很久了吧?你一定很難過。」

她點了點頭,像終於被理解,但仍奮力強忍攔不住的淚水。

考上名校的亭萱看到班上許多閃閃發光的學霸,課內、外知識充沛不說,舞蹈、樂器、第二外語等課外技能令她感到自慚形穢。

「爸媽說不在意成績,聽在我耳裡卻像是對我完全沒有期待,但他們又對我無可挑剔地好。不知道怎麼搞的,我情緒愈來愈滿、愈來愈負面。若我還說自己壓力大,聽起來好像不知足,不知感恩爸媽。」這段話大概是從她上高一就累積到現在。

「你的負面情緒,跟你考卷上的分數一樣真實。有情緒,從來不是缺陷。」我很平靜地跟她說。

幾週下來,亭萱仍會在同一個問題上打轉,厭惡自己腦中的負面想法。但隨著每週來找我分享這些負面感受,可以明顯感受到她的狀況變得緩和。有天上課時,亭萱聽到某段笑話,噗哧一聲笑了出來。她自己可能沒察覺,但這是我第一次上課時看到她失控地笑。這樣的笑容,比分數還珍貴。

見時機成熟,那天下課後,我對亭萱說:「在這個總要你完美的世界裡,有情緒是很正常的事情。」

▌對話策略 5:引導意義崩潰型學生

# 從「為何而學」開啟對話

志軒在高中入學時風光耀眼,沒多久卻因兩次段考的英文失利,突然失去學習動力。

首次來補習班聽課程時,面對我的關心,他的語氣裡藏不住倦怠與不甘。「我學了十幾年英文,上高中後看到這些題目,實在不懂為什麼要背這些東西。發單字表叫我自己背,還有中翻英、單字填空題和大量用中文解說的文法比較。大人都說英文很重要,但我真的很想知道:我花這麼多時間學的這些,算英文嗎?」

志軒一路上寫了不知多少文法練習本、背了多少單字。小時候沒想太多,只知道自己成績不錯,照著老師的指令,一路輕鬆走過。「電爆別人就是爽,題目來了,寫就對了。」

但他慢慢發現自己不太記得是為什麼而學,只記得該怎麼答題、該抓哪個關鍵字。本來順從一切安排的大腦在初嘗挫敗後,開始逼問自己:「這些我現在拚命記的東西,到底跟我有什麼關係?我完全不願意再陪大人玩這種遊戲。」將他從美夢中驚醒的挫敗,使他終於對自己攤牌:「我不想再碰英文了,這不是我要的。」

這個局面不是突然來臨,而是早年埋入他學習生命中的一顆種子,在升學軌道上不斷被灌溉對分數的渴望,最後結成一顆與學習斷裂的果實。「換了兩間補習班,每個老師都只想逼出月考成績,好對我爸媽有交代。」他邊說,邊似笑非笑地看著我,像在逼我表態,想知道我是哪一種老師。

一時間我恍神了一下,熟悉的對話、場景與劇本,我彷彿看到過去的自己。

「我懂這種不斷做同樣事情的受困感覺,遇上挫敗後才發現一切都有問題,你這個感受是真實的。我知道你現在對英文沒感覺也不是因為懶,而是你找不到它和你人生的關係。我不會逼你背那些你討厭的東西。但因為覺得學校那套沒用,就全都放掉,你不覺得這樣不見得對自己有利嗎?」志軒的眼神閃爍一下,沒接話。

我接著說:「不如這樣,若你下週進班,可以挑一篇你自己有感覺的文章,或你本來就喜歡的內容讀,我們從那裡開始。先協助你找回喜歡英文的自己,我們再慢慢想辦法處理課業問題。」志軒挑了一下眉毛,聳聳肩,仍舊沒回答。幾週後,他突然帶著教材來找我,希望聽我解說每一個題型背後的意義。

▌讓孩子感覺「被重視」,而非被修正

許多大人不是出於惡意才介入過多。

可能正是因為太熟悉痛苦,怕孩子重蹈自己走過的苦路,於是把焦慮變成提醒、將期待化作目標,想要努力把孩子拉向一條我們以為比較好的道路。但我們很少真的停下來問自己:「我們是在幫助孩子?還是在把他推進我們熟悉的劇本?」

聽孩子說出「我很累」、「我不知道為什麼而學」、「我真的不想再這樣下去」,我們往往急著糾正、說理,卻忽略了那些話語背後,其實是在試探一個問題:「你有沒有在乎我現在的感覺?」

孩子不需要你幫他分析所有困難的成因,而是想知道:那些你看不出來的細碎崩潰,你是否願意相信它是真的?那些你聽起來像藉口的痛苦,你是否願意當成他的「求救」來對待?

真正能重建孩子學習動力的,不是你給的答案,而是你表達出來的「關注」:你重視他的感受、他的困境、「他的版本」的痛──哪怕那不是你能理解的痛。

教室裡的孩子的失控言行背後,其實都只在尋找一件事:「我是不是一個值得被理解的人?」

我們都希望孩子變得更好。

但也許,我們該從一件更簡單的事開始:讓他知道,就算此刻他「自覺」很糟,也仍然值得被重視、被好好對待。

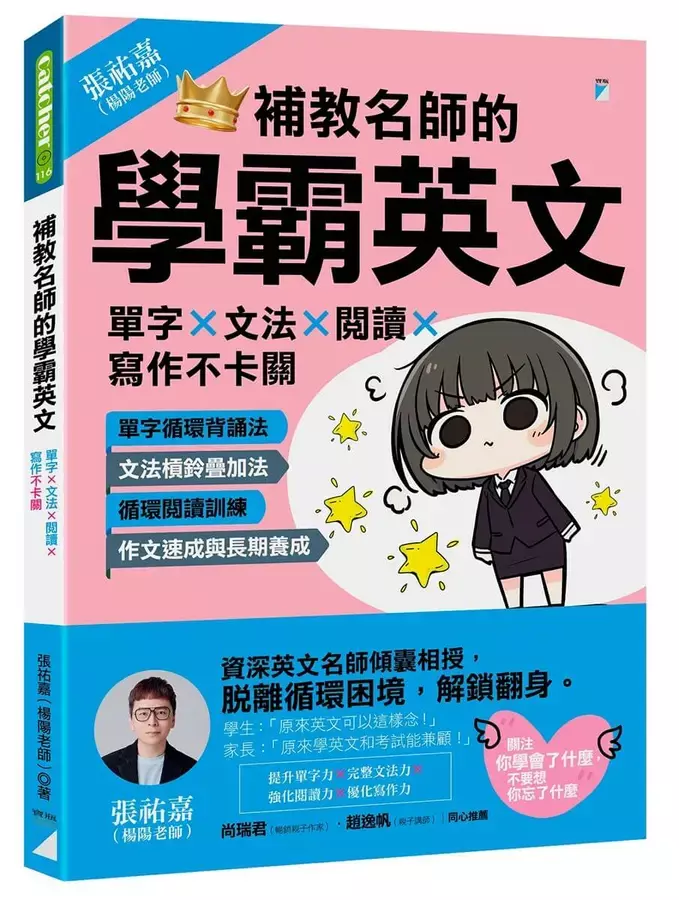

本文摘自 寶瓶文化《補教名師的學霸英文》 張祐嘉(楊陽老師).著

.webp)