圖片來源:canva 圖庫

在機器智能超越人類的領域,或許找回「人性」才是未來競爭力的核心

AI 時代正式來臨,這是這幾年最熱門的時事與議題,當 ChatGPT 能寫詩、Midjourney 能作畫、AlphaFold 破解蛋白質結構的時代來臨,「你長大後想做什麼?」這個傳統問題正經歷前所未有的解構,同時也是目前世代下很多人迷茫的問題。

日本國民教育家池上彰的《如何找到你真正想做的事》不僅是一本生涯指南,更是一份送給 AI 世代的生存地圖,它揭示了一個關鍵認知:在機器智能超越人類的領域,或許找回「人性」才是未來競爭力的核心,這本書籍有什麼值得深思的內容,我們一起來看看:

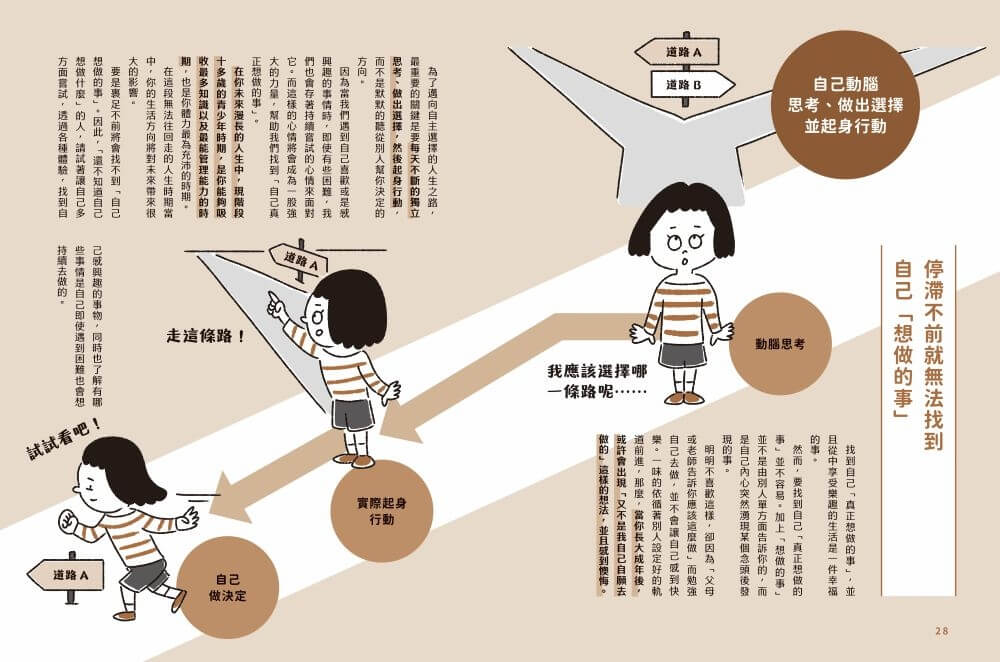

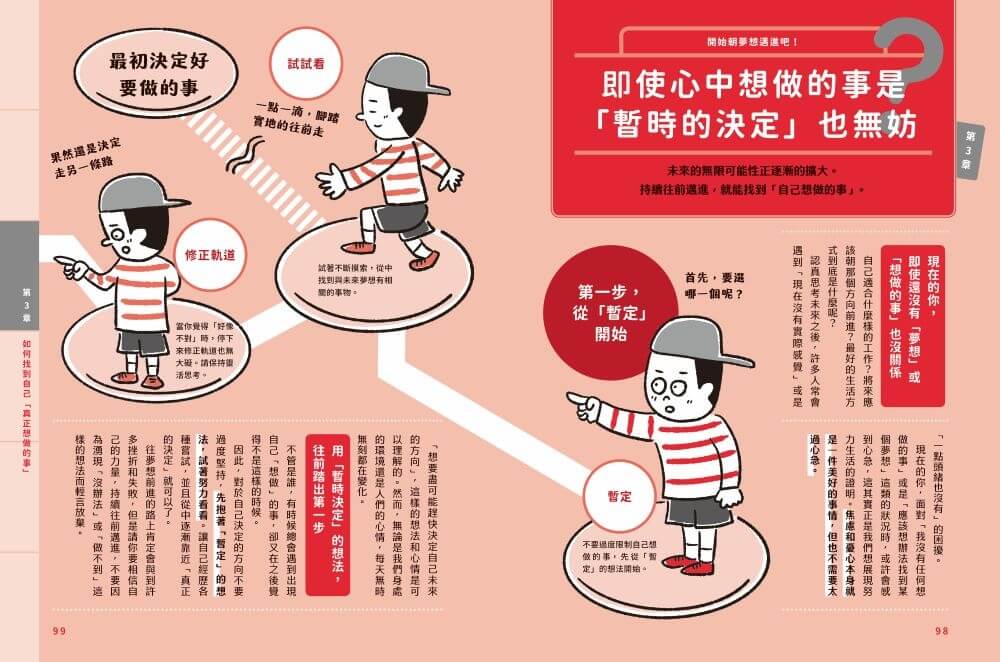

▲ 圖片來源:《如何找到你真正想做的事》.親子天下

▌當「沒有夢想」成為新常態

書中開篇便破除當代青少年最大的焦慮:「沒有夢想很奇怪嗎?」

數據顯示,日本 30.6% 的青少年沒有理想職業,遠高於國際平均的 8.3%。這種「夢想匱乏症」實則是資訊爆炸時代的必然產物——當選擇呈指數級成長,決策癱瘓反而成為常態。

作者池上彰以自身經歷為例,小學五年級前對未來毫無概念,直到接觸地區報社記者的著作才找到方向。這種「延遲確定」在當代將更為普遍,書中提出的「興趣種子」概念,正是對抗速成主義的解藥。

▌六維度的行動框架:AI 無法複製的人生算法

書中提出的 6 項行動方案,實質是在培養AI時代的稀缺能力:

.深度興趣挖掘:不同於演算法的廣泛掃描,人類的「深潛式興趣」能創造獨特認知維度。書中建議從「無聊事物中找快樂」的練習,正是培養突破性思維的關鍵。

.優勢辨識系統:在 IQ 測試將被 AI 取代的時代,書中教導的「自我優勢雷達」著重於發現人類特有的模糊判斷力與跨域聯想力。

.三階段目標拆解:對抗 AI 線性思維的利器,作者教讀者建立「動態目標樹」,允許目標在執行中變形進化。

特別值得關注的是第 4 項行動「強化閱讀理解力」。當 GPT-4 的閱讀速度是人類的萬倍時,書中強調的「慢閱讀」與「批判性消化」反而成為人類的護城河。這種深度認知加工能力,正是機器難以模仿的「意識窄門」。

.工作本質的再定義:從職業到志業

最令我印象深刻的,其實是在第 5 章「工作到底是什麼」這個單元中,池上彰解構了傳統職業觀。當 AI 能完成 80% 的標準化工作,人類的工作價值必然轉向「意義創造」。書中提出「工作三層次模型」:謀生手段→才能展現→生命表達,這與未來學家凱文.凱利的「人機分工論」不謀而合——人類負責提出問題,機器負責解決問題。

.動態生涯觀:在流變中錨定自我

面對 AI 引發的職業地震,書中第 6 章提出「韌性生涯」概念:與其一味追逐熱門技能,不如培養「可遷移的自我認知架構」。這種架構包含三個維度:興趣的流動性、能力的可塑性、價值的層級性,透過動態平衡的智慧,使讀者能在 Web3.0、元宇宙等新範式不斷湧現的時代保持主體性。

▲ 圖片來源:《如何找到你真正想做的事》.親子天下

▌新形態的進化式成長掀起「教育革命」

這本書最顛覆性的啟示在於:傳統「探索→確定→執行」的生涯規劃模式已然失效。取而代之的是「播種→變異→選擇」的進化式成長路徑。書中每個章節末的「能量補給站」,實則是設計精巧的「認知重啟按鈕」,幫助讀者定期清除工業時代的線性思維遺毒。

當全球教育系統仍在為「培養什麼樣的人才」爭論不休時,池上彰早已在書中給出答案:

能夠在人類與 AI 的共生關係中,持續找到自我獨特坐標的人

這種能力不會出現在任何程式語言中,卻是未來社會最珍貴的技能。

▲ 圖片來源:《如何找到你真正想做的事》.親子天下

《如何找到你真正想做的事》雖然表面上看起來是給青少年的生涯指南,實則是送給所有 AI 時代公民的認知升級手冊。它提醒我們:當機器擅長「正確答案」,人類的價值就在於提出「美麗的問題」;當 AI 精通既定路徑,人類的使命就是開拓未知疆域。在這個意義上,找到「真正想做的事」,就是守護人類與機器最大差異的最後邊疆。

.jpg)