台籍日本兵出征前的合影。來源:維基共享資源

在對立與戰爭的局勢中,也有憐憫、共情和愛的可能嗎?

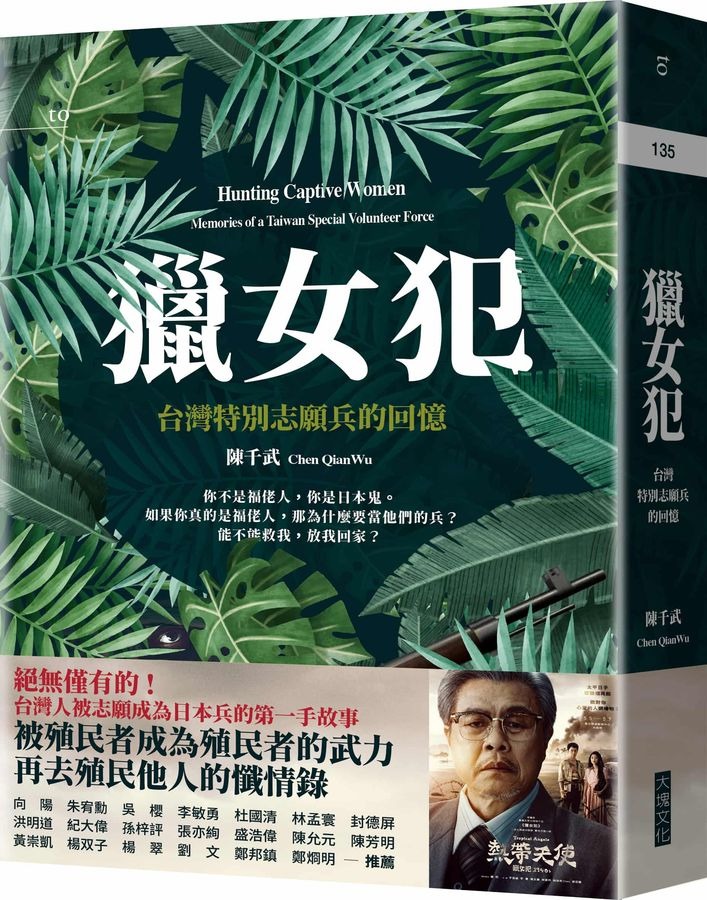

我第一次閱讀陳千武先生的小說〈獵女犯〉時,我一字一句的閱讀,慢慢熟悉他所描繪的那個時代背景:1940年代的台灣、日本與東南亞。當時,日本政府與納粹德國合作,瘋狂的發動侵略戰爭,野心勃勃的想要吞併整個東北亞、南亞、與東南亞。而當時在日本殖民統治下的台灣人,竟然不得不被強迫徵召,成為日本軍隊的一部分。賭上了自己的生命,去進行一場不正義的戰爭。

透過這些歷史背景,我一點一滴的熟悉故事的情節,與其中的重要人物:被強制徵召到東南亞作戰的台灣士兵──林兵長,以及印尼的華裔混血賴莎琳。不過,我需要讀到第二遍,小說中的一切情節才得以貫串起來,變成一幅整體的景象:原來,這個故事訴說的是人雖然被自己的視野、自己的語言與背景所限制,但是,他卻仍然有「自我超越」的能力。仍然有走出自己,純粹的同情、了解他人悲傷的可能性。這種可能性雖然讓我們在這個困難的世界,常常會感到矛盾、不安,不知道該怎麼做才好,但是,它同時是我們幸福之所寄。

彷彿不會落幕的戰爭:被殖民者的無奈

陳千武是台灣著名的詩人。在這本小說集《獵女犯》中,我們常常會讀到一些精簡、強而有力又觸動人心的句子,如詩一般的描述文字。他這樣寫道:

怎樣的戰爭,怎樣進行著,他們都不知道。他們只能默默地等待今天的來臨,和今天的終了,卻很久未曾想到有明天了。但明天在這種重重的暮靄中,也不見得會轉晴吧。

時間,成為這些士兵唯一能維持的日常。太陽與黑夜對每一個人是平等的。但戰爭依然為這些士兵的日常生活,塗上了一層厚厚的陰霾。小說裡留下了一部分歷史的證言:這個世界上無數的一般人民、士兵,不得不加入戰爭的無奈。無奈的不只是生命受到威脅,隨時都過著朝不保夕、未必能見到明天的生活;無奈的更是我所被強迫加入的,竟然是不正義的一方。我只是想要維持自己的生命,這個簡單而卑微的願望,竟然就不得不成為罪惡的一分子!

艱困的處境與抉擇

在這樣的局勢中,林兵長和賴莎琳相遇了。

當時,日本軍隊在已攻下的地方,「徵召」女人來為他們服務。但其實,這樣的「徵召」和台灣士兵的「志願」一樣,都只是用來掩蓋赤裸裸的罪惡──暴力、威脅與強迫參軍、服務的一種說辭。〈獵女犯〉中這樣描述被佔領地區的東南亞人民的處境:

茅屋裡二十幾個女人,是昨天從北海岸的拉卡部落徵召帶來的。說是徵召,等於就是強迫搶人。為了安撫部隊的士兵,為了餓狼似的士兵們發洩淫慾,部隊卻公然出動去獵女人,要把無辜的女人們帶到巴奇亞城去,拖進地獄。

在這裡,透過作者的思考與陳述,我們已經能慢慢看出、對比出「被殖民地的志願兵」與「被佔領區中受徵召的女人」之間,所承受的是一種很相似的處境、苦楚。然而,命運的安排,卻讓他們的立場不得不對立起來。被強迫徵召的女人,很合理的、也很自然的怨恨監視他們、押送他們的台灣士兵。〈獵女犯〉中這樣寫道:

林兵長在殿後,跟前一名士兵保持適當的距離,而以同情的眼光看護女人們走路。他想,這不是押送囚犯,應該要想盡辦法保護她們的安全,解開她們委屈的結。然而,女人們看他好像是劊子手,是討厭的搶劫者,是軍閥盜匪的一分子,這一事實,使他感到毫無辯解的餘地。

在這種情況下,一個士兵能怎麼做呢?如果他逃走或反抗上級的命令,他很可能會被敵軍殺害,或是被日軍處決。如果他們要躲起來,他們要躲在哪裡能不被軍隊找到呢?但是,要是他選擇了維持既有的軍隊生活,選擇繼續作為加害者的一員,他的同情、他的正義感,將會永不停歇的、清晰的低語,撕裂他自己。所以林兵長對賴莎琳說:「我知道妳恨我,不用妳說,我也恨我自己……」

理解的契機:語言、需求、與分擔

為什麼是林兵長呢?因為賴莎琳發現他會說福佬話,而且他用溫和的話語來狩獵她,而不是以暴力來狩獵她。所以,她願意與林兵長交談,與他分擔戰爭下所面對的困難。為什麼是賴莎琳呢?對林兵長來說,在一天夜裡,他偶然聽見了賴莎琳用福佬話哭泣。

——你——你會講……福佬話?……

語言的魔術,具有不可思議的媒介意義,竟能叫一個陷在悲哀深坑裡的女人開口講話,同時叫一個寂寞的士兵感到非常興奮。

林兵長回憶昨晚站崗時,無意中聽到的嗚咽聲,不知道是哪一個女人的哀叫;在穿著同樣的衣服的女人群裡,他想知道那個哀叫「阿母……」而哭泣的女人,很希望認識那個華裔的女人。

語言不是他們互相理解的原因;但是,語言卻是他們互相理解的契機。這讓我聯想到:「需求」也是人與人之間互相了解的契機。林兵長的需求是在灰暗而充滿罪咎感的軍旅生活中,有個能夠溝通的人,能夠分擔、填補自己的寂寞;賴莎琳的需求是得到某個士兵的幫助,幫助她逃離軍隊的監視與掌控,回到自己的家鄉。在小說的結尾,他們追求的「需求」可以說都失敗了:賴莎琳被關進慰安所,林兵長則仍然須要獨自面對沉重而看似遙遙無期的戰爭。然而,在經歷了這些事情之後,此時的他們對於另一個人來說,都已經不只是可以滿足自己期待的對象,而是能夠交託生命的人了。

結語

讀完這篇〈獵女犯〉,以及這本小說集中大多數的篇章,往往會把我們帶離我們的時空,走近那個時代的悲傷。因為,並不存在一個簡單的、圓滿的大結局。陳千武筆下所寫的,是他自己、是他遭遇過的人所看見的那個世界。但是,「希望」卻也始終潛藏在這些故事之中。一個最小、最微不足道的理由,都有可能成為人們互相了解的契機。林兵長這樣想著:

但在看不出美和醜、好和壞的異民族的體態中,異性本能的好感或討厭,也都會分不清楚。只有勝過於愛的當中,林兵長卻想從有意同甘共苦的憐憫裡,希望能逐漸親近她,而得到人與人之間的互相瞭解,不管是異民族或異性之間,人與人之間的互相瞭解,總是令人得到溫暖的。

►相關書籍:大塊文化《獵女犯:台灣特別志願兵的回憶》,陳千武 著

►延伸閱讀:到吉野村來場不用登機的日本小旅行吧

►延伸閱讀:文協一百點:你的牢房是我的旅館,拘禁在臺北警察署的蔣渭水