文化大革命時期批鬥的場景,取自網路。

那兩小時簡直就是永恆。

紅衛兵打開所有櫥櫃,清空所有抽屜,東西扔在地上,彷彿竊賊尋找錢或黃金。紅衛兵說,他們肯定會在主臥室裡找到更多「腐敗生活方式」的證據。

文化大革命是什麼樣子?紅衛兵闖入家中翻箱倒櫃、抄家,在公開場合批鬥知識分子、老師,又是什麼場景?「上山下鄉」如何運作?下鄉到底要做些什麼?更重要的,1940年代對「新中國」、「共產主義」懷有理想的中國人、外國人,看到這番情景,還會認為1949年創立的中華人民共和國,是他們理想中的國度嗎?

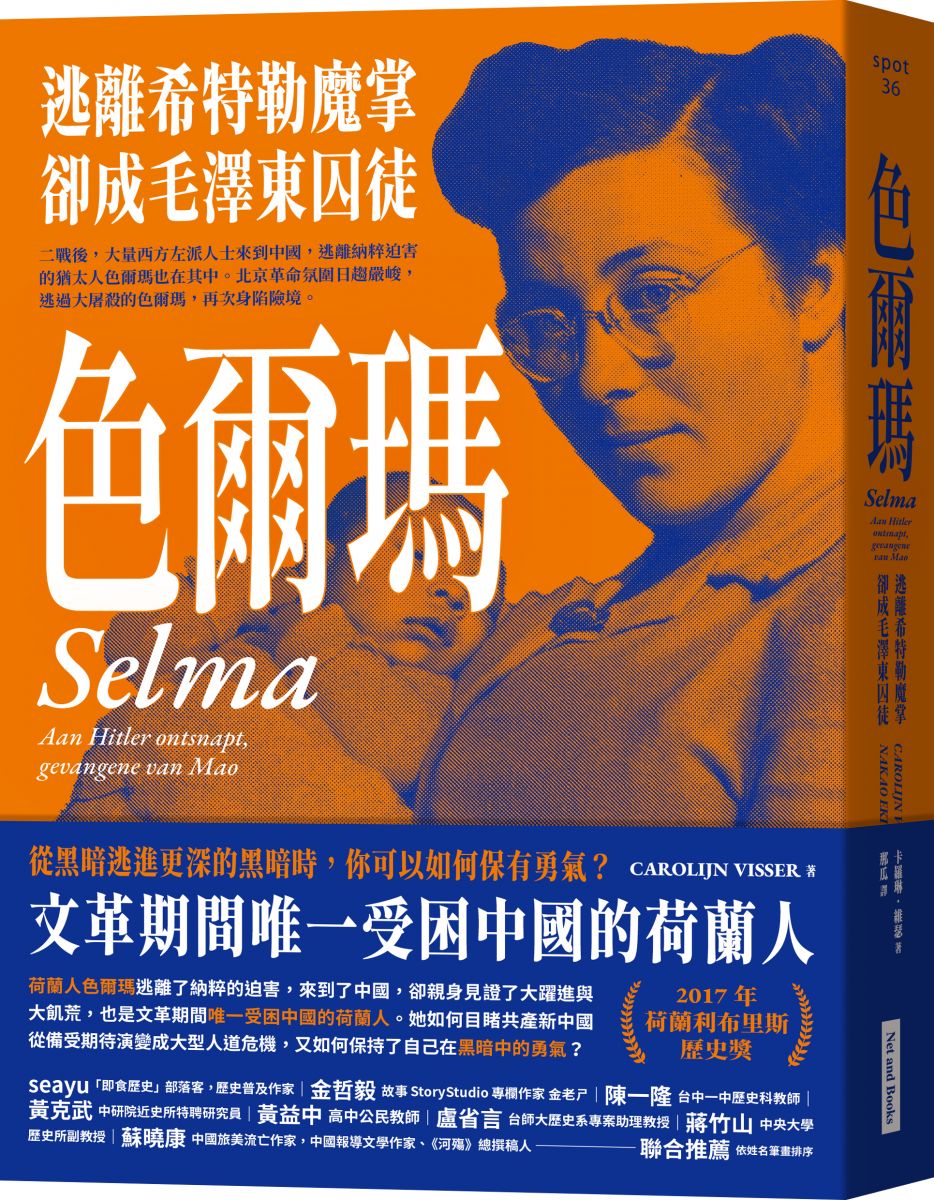

《色爾瑪:逃離希特勒魔掌,卻成毛澤東囚徒》一書,以一名荷裔猶太人色爾瑪.佛斯的經歷為主軸,講述文革那段大家都在課本上讀過,卻又難以獲悉實際情形的過去。色爾瑪一家,從生活優渥,變成物資匱乏;從上層階級,變成人人批鬥的反黨間諜;從美滿家庭,變成父母雙亡、孩子離散;從對新中國的嚮往,變成極度想遠離這個知識分子的煉獄。

誰是色爾瑪?

色爾瑪.佛斯為出生於荷蘭的猶太人,在納粹占領荷蘭時期曾險些搭上被送往韋斯博克中轉營(註1)的火車,後來與父親馬克斯.佛斯選擇跳車,並開始其躲藏、靠人庇護的生活。她與父親成功躲藏到戰後,免於被屠殺的命運。註1:位於荷蘭韋斯博克,是將荷蘭猶太人遣送至東歐集中營、滅絕營前的中繼站。

戰後色爾瑪前往英國劍橋讀書,在那認識了她的丈夫、中國共產黨員——曹日昌。兩人於阿姆斯特丹結婚,根據當時荷蘭的法律,色爾瑪也因此喪失了荷蘭國籍,這也對她後來的命運帶來重大影響。之後曹日昌回中國被周恩來任命為科學院計劃局副局長,並與另一同事共同創建心理學研究所。在那個求新、求進步的「新中國」,曹日昌這類的科學家可以說是當時的特權階級,而曹日昌更是極為接近權力核心。

色爾瑪與曹日昌於劍橋留學時的合照。攝於1947年。

色爾瑪、曹日昌、大兒子增義、小女兒何麗一家人,就這樣居住在北京的一座大宅中。起初的日子可能不比西方舒適,但與其他中國人相比,也算是非常優渥了。能夠到濱海的北戴河別墅度假,也能使用科技產品、吃一般人吃不太到的食物、國慶日獲邀觀禮等等。但這個看似美好的生活,卻在毛澤東的權力失控後,開始變調。

大饑荒與文革

我在這邊沒有要細談大躍進以及文化大革命為什麼發生,我想這也不是這本書要討論的事。書中要呈現的是,在那個時代中,色爾瑪,以及其他平民、知識分子所經歷的各種荒唐、恐怖,且一再上演的悲劇。

首先是大躍進帶來的挑戰。大躍進造成的大饑荒,對屬於上層階級的色爾瑪一家也帶來不小的影響,連他們家也面臨物資缺乏的困境,使色爾瑪必須請她在荷蘭的父親,寄來物資接濟他們。也有許多同屬特權階級的外國友人,適時對他們家伸出援手,讓他們得以度過這段難熬的日子。而連上層階級的他們都如此,更別提一般的平民過得有多水深火熱了。

色爾瑪與曹日昌知識分子、上層階級的身分讓他們得以度過大饑荒,諷刺的是,接下來這個身分卻會讓他們進入到最黑暗的時刻。因大躍進失敗而擔心權力動搖的毛澤東,發動文化大革命,知識分子、資產階級、老師變成被清算、批鬥的對象。有著外國留學背景的人,更被視為西方的間諜,曹日昌被紅衛兵分為黑五類的第四類——反黨反社會主義修正主義者,從副局長變成科學院的一個清潔工,並時常被公開批鬥:

「曹日昌和心理所另一名所長被命清理廁所,打掃走廊……這兩人被批鬥時,必須站在桌上,過程中桌子被人拉開,他們就重重摔在地上。」

他們的住宅更是被紅衛兵三番兩次的抄家,書中對抄家的描述非常生動,彷彿歷歷在目:

「那兩小時簡直就是永恆。紅衛兵打開所有櫥櫃,清空所有抽屜,東西扔在地上,彷彿竊賊尋找錢或黃金。紅衛兵說,他們肯定會在主臥室裡找到更多『腐敗生活方式』的證據。」

而這些抄家的人,許多還是原本科學院的員工、司機、實習生,甚至跟他們家有著交情,現在卻變成一個個盲目崇拜毛澤東思想的紅衛兵。這種身邊的人成為紅衛兵,反過來批鬥自己或親人的事情在當時屢見不鮮,也造成文革後的中國,人與人之間長期產生疏離感的後遺症。

色爾瑪家最後的一張全家福,拍攝後色爾瑪曾短暫回荷蘭探親,也就在她回荷蘭的這段時間中國爆發了文化大革命。色爾瑪(右下)、曹日昌(右上)、何麗(左下)、增義(左上)。攝於1966年。

上山下鄉

色爾瑪、曹日昌紛紛因文革而喪命,增義、何麗則在文革期間被迫「上山下鄉」,何麗去了內蒙古,增義則到了父親的故鄉中曹(註2)。我原本對上山下鄉這件事一直很模糊,不太清楚究竟是要年輕人做些什麼,直到讀了這段,才大概知道這些上山下鄉的青年的遭遇。註2:位於北京西南方三百公里的小村莊。

即將搭車下鄉的中國青年

主要就是要離開都市,協助未開發地區收成、建設,並要這些來自都市的年輕人「向農民學習」,進行一場思想的再教育。收成主要是收割、加工作物,建設則是協助挖井、操作機械等等。諷刺的是,儘管鄉下的工作繁重、建設落後、生活條件差,但增義和何麗還是覺得比起在都市「好多了」。

「增義對繁重勞動並無怨言。這裡不同於北京,沒人指他為『革命的敵人』,也不像北京那樣,自文革以來一切只有政治。村裡人尊重努力工作的人,這正是增義從小習慣的價值。」

這裡不會有人指著他們大罵「革命的敵人」,在這裡沒有政治、沒有鬥爭,只要你付出努力,你就會受到大家尊敬。讀到這的時候,我的想法是真正需要上山下鄉的,反而是那些在黨內吃香喝辣、不事生產的高層們。

讓名詞不再只是名詞

讀這本書時真的覺得很沉重,也很難過。色爾瑪好不容易逃離希特勒的「最終解決方案」,本可以在英國或荷蘭過著優渥的生活。卻因婚姻、對共產主義的理想,來到了遙遠、陌生的國度,最後命喪另一個殺人魔——毛澤東之手。曹日昌作為新時代的知識分子,本可以將其所學用之於中國,推動中國在心理學方面的進步,回到中國後卻被迫從事與其專業較無關的事務,還因為留學的背景被曾經的下屬批鬥,在落魄中死去。

最可怕的是,色爾瑪一家的遭遇不是個案,在當時有著許許多多的曹日昌,大批海歸、本土的知識分子在這場文化浩劫中喪失性命。他們大可以在國外施展抱負,卻因理想而歸國,希望能一起參與建設新中國,讓國家進步,過上更好的日子。但在一個權力高度集中的國家結構下,終究因毛澤東的權力失控,讓他們的夢想化為泡影。

我想,這本書除了讓我們知道色爾瑪一家的遭遇,也讓我們能夠不再將「文化大革命」視為一個歷史課本中的名詞,而是一段有人有血有肉、真實上演的悲劇。不管前人如何努力建設國家,為國家貢獻,只要無人能制衡掌握權力的那個人、那個組織,只要權力仍然高度集中,那一切都有可能失控,使之前的一切都歸於虛無。