圖片來源:《腦筋急轉彎2》劇照

要進行友善且不帶批判性的對話。目標是確保每位想要伸出援手的人,在對話中都能避免誤觸地雷,造成非意圖的傷害。

人們在生活中經常會遇到許多大大小小的挫折,我們除了是助人者的角色之外也可能是被助人者。因自己曾經陷入低潮期當時我的另一半非常想幫助我走出來卻造成反效果,當時我覺得他無法同理我的處境。

另一方面,身邊的朋友也有陷入困境的經驗,我們也可能在想幫助對方的同時用錯方式,導致對方封閉內心,不再分享他們的事。

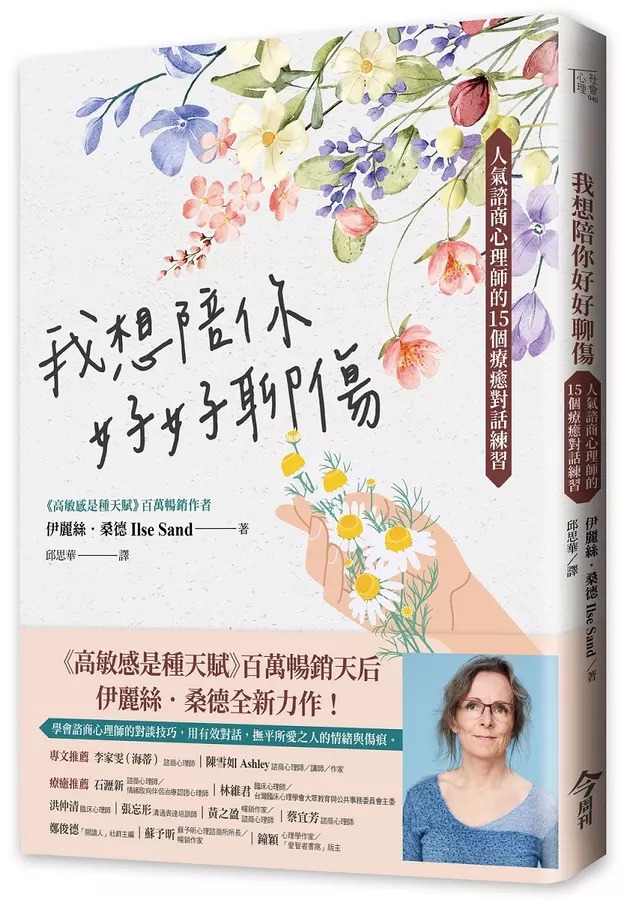

當我是被助人者的角色時,會希望另一半僅僅是同理我的處境並陪伴,當時在無法消化自身情緒的情況下真的無法去積極解決問題。回想過去經驗,當我是助人者時也會出現一些盲點,覺得朋友為何不怎麼怎麼做。所以我認為《我想陪你好好聊傷》這本書能提供一些方法幫助我們去陪伴身邊的朋友、家人。在推薦序中有一段話讓我很有感觸‧‧‧‧‧‧

比起當解決問題的英雄,更難的是一起待在困境與無助中,靜靜陪伴著對方,看見對方的黑暗與醜陋,以及隨之而生的韌性與美麗。

在《腦筋急轉彎》有一幕對話很印象深刻,並運用了這本書中說到的技巧。是當幻想朋友(Bing Bong)因為火箭車被丟掉,感到傷心並覺得自己不再被需要時,它與憂憂的對談。

憂憂:「我很遺憾,他們帶走你心愛的東西。永遠回不來了」—看見與接納對方當下的狀況

Bing Bong:「那是我跟萊莉唯一的記憶」

憂憂:「你跟萊莉一定有過精彩的冒險」—引導對方舉出實例

Bing Bong:「它們非常精彩,有次我們還飛回過去吃了兩次早餐」

憂憂:「聽起來真棒,萊莉一定很喜歡」—鏡映(指用相近的話語重新詮釋)、肯定

Bing Bong:「是啊,我們是最好的朋友」

憂憂:「嗯,感覺好難過喔」—同理

Bing Bong 抱著憂憂哭了一下後說:「我沒事了,走吧!」

在這幕場景裡,樂樂跟憂憂的安慰方式截然不同。

就像一方只想解決問題,樂樂(拯救者)想用各種方式幫助它變快樂卻沒有用;而另一方是去試著傾聽,憂憂(被動的包容者)則是坐下並聆聽。其中這段對話運用到的技巧包括傾聽、鏡映、同理以及肯定。

書中指出,帶著了解與接納的態度給出鏡映,會讓對方知道自己沒問題,也知道他的感覺可以被接受,這會令對方感到放鬆。當對方對自己的感覺越好,就會越堅強,進而試著自己解決問題。而「同理」會使對方覺得自己被看見、被理解、被肯定,就能孕育出改變的勇氣。在我們肯定對方的時候,同時是在增強他覺得自己有價值的信念。

一開始在《腦筋急轉彎》中樂樂一直覺得憂憂是負面情緒,一直去壓抑著它。慢慢地,樂樂才發現悲傷只是一個過程,且它蘊含著生機。快樂其實是一體兩面的。

▌ 利用「空椅法」或「寫信件」來增進自我覺察

書中有提到空椅法或是寫信,都有助於宣洩情緒以及釐清思緒。利用空椅法讓當事人想像與某人進行一場對話,讓對方從談論某個人的事情變成對某人說話,感覺會更清晰與強烈。

寫信可以用來探索自己的期待,也可以把糾結於內在的感受表達出來,讓我們的思路更清晰。當然,把內在對話說出來,並不代表問題就會解決,甚至會更茫然更混亂。因為我們正在踏出既定的思考舒適圈,意味著「即將在更深的層次有所成長」,進而產生新想法,這些都可以幫助我們做出決定。

▌ 個人守則與焦慮──處理焦慮的方法與建議

《腦筋急轉彎2》中出現的新情緒「焦慮」,焦慮也是我們在生活上經常要面對的情緒。

電影中也拍出在人們成長的過程中會慢慢形成自我,個人認為「自我」也包括了個人守則,個人守則與我們看待世界的方式有關。個人守則的優點是能成為一種內在指引,帶領我們創造美好的生活。但過於嚴苛的守則會打擊自尊,這通常是為了用來補償內心深處的自我認同不足而導致。

在《腦筋急轉彎2》中女主角萊莉正是因為即將升上高中(陌生的新環境),害怕自己少努力一點就無法融入新環境。因此過度的焦慮一直不斷的在攻擊自我的價值,導致萊莉從有自信的女孩變成一位自我價值感低落的女孩。

過度的焦慮動搖了她的信念,一直認為自己還不夠好。我也曾經面臨過類似的情況,因為過度焦慮導致自己常常有負面的想法,而這些負面的想法不斷的在攻擊自己,在學會與焦慮共存之前我過的非常痛苦。

心理的痛苦像離心力一樣,會把所有注意吸走,讓我們忘了生活中也曾有過開心的光景。

所以身為助人者要記得:不要只專注在討論問題,關注進展順利的部分也很重要,因為這能帶來能量與改善心情。而本書提出幾個處理焦慮的方法與建議:了解自己的焦慮模式、與焦慮對話、試著不再逃避、擁有Plan B

1. 了解自己的焦慮模式

任何新的、未知的事物都會讓我們感到焦慮。有些人很擅長應付壞消息,但有些人可能會被憂慮擊倒,並持續好一段時間無法感到快樂。能意識到焦慮症狀的出現,就能持續關注狀況的發展。

作者建議可以依照自身的焦慮經驗,來判斷自己的焦慮程度(0~10分),了解自己的焦慮模式,就能提醒自己正處於壓力下,且在知道當壓力源消失後,那些焦慮的感覺會慢慢平靜下來。

2. 與焦慮對話

即使是很輕微的焦慮也可能會剝奪生活中的快樂,因此追蹤焦慮度的好處是,發現自己始終無法百分之百放鬆,很可能需要尋求協助。

這些累積已久的緊張感,可以透過瑜珈、冥想或伸展操等運動來放鬆。同時也可以利用空椅法,和自己的焦慮進行對話。丹麥哲學家齊克果認為如果你過著缺乏靈性的生活,那麼焦慮的出現意味著你的靈性即將覺醒。

3. 試著不再逃避

當我們開始熟悉新的事物,通常會發現它很安全,而我們也會很樂於拓展視野或讓生活又多一些選擇。

以自身經驗來說,我是一個很容易緊張的人,而且不會游泳。但我鼓起勇氣去考了水肺潛水的證照,在考試過程中有一些動作對我來說並不容易,經常會因為太緊張而做不好。過程中教練也會一直叫自己放輕鬆、不要害怕、慢慢來。後來終於還是考過了水肺。這讓我了解到,當我們去做原本會害怕的事情,其實是在擴展我們自己能做到的事。

4. 擁有Plan B

書中提到一個例子,當你揚帆出海時,知道船上有一艘救生艇,會讓你有安全感。同理,為了預防A計畫失敗,準備好Plan B以備不時之需,會為我們帶來極大的安全感。

▌ 助人意識不宜過度膨脹,拒絕也是選項之一

心理治療師班特.佛克曾說:「助人者應當無知、無為與不失去自己。」這句話雖然簡單,實際上要做到卻不容易。

當無知的人在聽別人說話時,需要不斷詢問與保持開放的心。如果我們認為自己知道該怎麼做,就很容易忘記保持謙虛,畢竟我們所幫助的對象都是不同的個體。即使我們認為在某種情況下事情應該要往某個方向發展,但對方的感受可能截然不同。

所以不要讓你的助人意識過度膨脹,認為凡事都該照自己的意思做,而忽略了對方的需求。書中提到我認為很重要的一點,不要過度負責他人的人生,當自己的能量耗盡時,拒絕也是一種選擇。

痛苦是人生的一部分,不盡然是誰做錯了什麼。

人生中的黑暗期並不是在浪費生命,我們會在這個過程中有所成長,並萌生感恩之情,這些成長與感恩的心會持續蓬勃發展。

.jpg)