攝影:Mahmoud Sulaiman;來源:Unsplash

有的人卻再也回不去了,

他們未能逃過生老病死的命運,把自己永遠地留在了異國他鄉。

沒有人知道到底有多少敘利亞人死在黎巴嫩,他們生活在貝魯特流光溢彩的高樓大廈之外逼仄黑暗的偏遠角落中,或貝卡谷地田邊地頭的帳篷裡,死亡就像流星劃過天空,沒有留下一絲痕跡。這些在黎巴嫩結束自己顛沛流離一生的敘利亞人可能沒有想到,他們在死亡之後依然會遇到問題。

黎巴嫩的街道

晚春時節,清晨的貝卡谷地籠罩在地中海吹來的潮濕空氣中,雲層極低,鋪天蓋地般壓下來,空氣濕漉漉的,像是要擰出水來。我們的小汽車在谷地的田邊飛奔,掠過公路兩旁一個個昏昏沉沉的城鎮。灰色的低矮小樓是每個城鎮的基本建築,雜亂無章地向四周延伸。家家戶戶的樓頂上都放著圓柱形的黑色蓄水桶。街道兩旁開著各種雜貨店,琳琅滿目的商品堆在店外。

街上人頭攢動,嘈雜熱鬧,奔跑於不同城鎮間的小巴士橫衝直撞,年輕的男售票員站在敞開的車門處,高聲招呼街上的人過來坐車,兩位體態渾圓的老年婦女,拿著大包,拼命朝售票員招手,氣喘吁吁地跑到車前,售票員向外一跳,俐落地接過她們手中的大包小包,扔到車頂,扯開尼龍網,將包罩在網下。身寬體胖的大嬸抓著車門,前腳踏上小巴士的臺階,後腳用力一蹬,上了車。售票員跑回來,將另一位手腳不便的大嬸推進了車裡。

我站在這人聲鼎沸的街頭,等待著一個男人。天上落下來幾滴雨,街上沒有人在意,大家都行色匆匆,忙著自己的事。濛濛細雨中,一位中年阿拉伯男人向我走來,他大約三十出頭,鼻子高挺,鬍子刮得乾乾淨淨,長得很粗壯,上身穿一件米黃色黑白條紋毛衣,下身是一件寬鬆的藍色牛仔褲,他就是我要採訪的敘利亞人馬赫穆德.查米塔。

黎巴嫩人的墳墓

我們寒暄了一陣,就向著小鎮邊緣的小山上走去。天空飄著細雨,街巷曲曲折折,從鎮上的主路向西,經過幾棟小樓,再折向南邊,路過一座小清真寺,向前大約五分鐘,就來到了小鎮邊的山腳下,順著水泥臺階拾級而上,就看到了橫七豎八的墳塋,這裡就是小鎮的一座公墓。

黎巴嫩的墳墓,通常是用大理石或水泥在地上壘砌三層長方形,最下方一層最大,向上依次遞減。長方形的一端或兩端樹立一塊石質墓碑,上面用阿拉伯語寫著逝者的姓名和生卒年月。有的為了保護墳墓,還會在四周和上方用鐵欄杆圍起來,白色塑膠菊花和鬱金香花束綁在鐵欄杆上,寄託著親人們的哀思。墓園裡鬱鬱蔥蔥,地上長滿了嫩綠的青草,墓旁還栽種著幾棵高大的黎巴嫩國樹雪松。

難民在死後仍然處在邊緣

查米塔的母親就葬在這片占滿了整個山頭的公墓中,她的墳塋沒有鐵圍欄,也沒有三層大理石,只是用方磚圍成一個長約兩公尺,寬約一公尺的空心長方形,靠南的一邊立著一塊薄薄的石板,上面寫著他母親的名字和生卒年月,墳墓長方形的區域裡長滿了雜草。查米塔站在墳邊,指著他母親的墳墓跟我說:「你看這一片區域」,他指著山腳處說道:「這些都是敘利亞人的墳墓。」

他又轉過身,指著山腰和山頂處,說:「你再看那一片,那些都是黎巴嫩人的墳墓。」他扶著身邊一塊墳墓的鐵欄杆:「黎巴嫩人的墳墓占據了這座墓園最好的位置,山頂或者山腰。而敘利亞人的墳墓則是在最邊緣的位置,四周的山腳,或者是見縫插針,那裡有位置就埋在那兒。」我看看前方,再看看後方,的確如此。

「而且,黎巴嫩人的墳修得十分整齊,三層大理石疊放,有的還圍著欄杆和擋雨棚,而敘利亞人的,大部分就是磚頭圍成的一個長方形。」我看出了明顯的區別。查米塔點點頭:「是的,我們沒有錢,生活很困難,每天都在為活著而奔忙,那還有錢修墳墓?」

馬赫穆德.查米塔一家的故事

查米塔一家自敘利亞戰爭爆發起就一直住在貝卡谷地。前不久,他的母親因為腦出血身亡,在那裡安葬母親成了他們兄弟最頭疼的問題。查米塔在陵園裡一棵低矮的雪松樹下站著,給我講起了他當時的焦急:「我們是穆斯林,按照我們的風俗習慣,人死後十二小時之內必須下葬。我母親是凌晨三點左右去世的,她剛一嚥氣,我們兄弟三人就開始找墓地,打了無數個電話,聯繫了很多人,都說沒有多餘的地方可以安葬她的遺體。再加上我們是敘利亞人,原本就不屬於這裡,人生地不熟,沒多少人肯幫忙。

天亮以後,我和我哥分別騎著摩托車,在貝卡谷地挨個城鎮打聽,希望能找到一個願意接納她遺體的地方。我記得特別清楚,那天和今天的天氣差不多,陰沉沉的,但雨比今天大,我騎著摩托車,身上都濕透了。到中午的時候,依然沒有找到埋葬的地方,我到一家速食店點了一個雞肉捲餅,剛吃了一口就哭了起來。那店員過來問我怎麼了,我就說是雨水流下來了。吃完了捲餅,我繼續騎摩托車去找,每到一個城鎮,就先去公墓,找到附近的人家,打聽一下公墓管理人員的電話號碼,再給他打電話,對方一聽我是敘利亞人,就找各種藉口推脫。

當然,有的確實是沒地方,我都去墓園裡面看過。但有的完全就是撒謊,他知道我們是出不起當地人給的價錢,或者就是單純地歧視我們。我和我哥騎著摩托車跑了整整一天,幾乎跑遍了周圍所有大大小小的城鎮,一直到下午三點,才終於找到現在這個墓園,這裡離我們的住處有四十多公里。那時離最後下葬的時限也沒剩多少了,我趕緊給家裡打電話,讓我弟弟找了一輛車,把我母親的遺體運送過來,葬在了這個山腳下。」查米塔用手一指,我再次看了看他母親的墳,它就在山腳下最邊緣的位置,一端已經直抵墓園的水泥圍牆,牆外就是當地居民的房屋。

有回到故鄉的一天嗎?

「你看那邊幾塊石頭。」查米塔伸出右手,指了指上山的水泥臺階,我順著他手指的方向看過去,見到了臺階旁一堆雜亂的磚石。

「那幾塊磚石也是座墳墓,是一個小孩兒的墳墓。」如果不是他指出來,我完全沒有想到幾塊磚石隨意地雜放在一起,會是一個人的墳墓。「那孩子也是敘利亞人,出生之後夭折。我母親下葬那天,正好她的父母也來安葬自己夭折的孩子。」那地方甚至連一個土堆都沒有,更別提墓碑,就只有四塊灰色的磚,壘成一個小正方形,兩塊磚已經倒了,只剩下另外兩塊,還立在那裡。這個我們不知道名字的敘利亞小女孩,出生在黎巴嫩,還沒來得及好好看一眼這個世界,就離世而去。不知道小女孩兒的父母將來還能不能找到這塊臺階旁的小墳,也不知道有一天他們返回敘利亞的時候,會不會將女兒的遺骸帶回自己的故鄉。

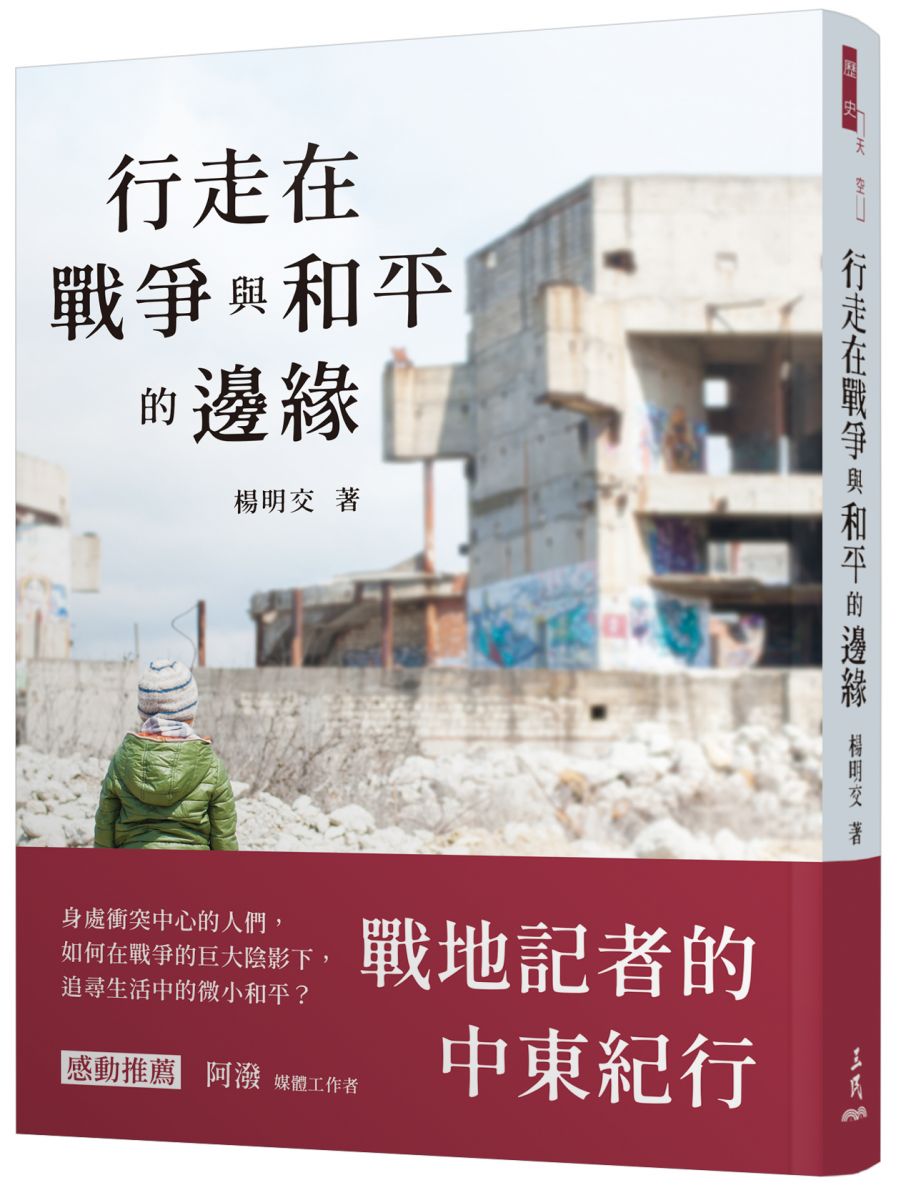

本文摘自三民書局《行走在戰爭與和平的邊緣——戰地記者的中東紀行》,楊明交 著